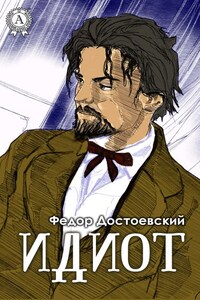

Идиот

«Идиот» – роман, в котором Достоевский впервые с подлинной страстью, ярко и полно воплотил образ положительного героя, каким его представлял. В князе Мышкине соединились черты образа Христа и одновременно ребенка, умиротворенность, граничащая с беспечностью, и невозможность пройти мимо беды ближнего. В «нормальном» обществе людей, одержимых корыстью и разрушительными страстями, князь Мышкин – идиот. В мире, где красота замутнена нечистыми помыслами людей, такой герой беспомощен, хотя и прекрасен. Но «красота спасет мир!», утверждает Достоевский устами князя Мышкина, и в мире становится светлей.

| Жанры: | Русская классика, Литература 19 века |

| Цикл: | 100 главных книг |

| Год публикации: | 2016 |

Безусловно, «положительно прекрасный человек», которого стремился изобразить автор в романе «Идиот», должен обладать хорошо развитой способностью к состраданию. И князь Мышкин наделён ею сполна. Но, возможно, для придания этому позитивному образу правдоподобия и права на реальное существование писатель не стал чрезмерно приближать его к сияющему идеалу. Достоевский наделил героя не силой и не волей, не образованием и не талантами, а только простодушием, искренностью, кротостью, смирением и детской добротой. «Через детей душа лечится…» (Ф.М.Достоевский «Идиот»). И почти в каждом, с кем сталкивался взрослый ребёнок Мышкин, хотя бы на мгновение пробуждались лучшие человеческие качества, благородные порывы и чувства.

Аглая справедливо заметила князю: «Хоть вы и в самом деле больны умом (вы, конечно, на это не рассердитесь, я с высшей точки говорю), но зато главный ум у вас лучше, чем у них у всех, такой даже, какой им и не снился, потому что есть два ума: главный и не главный». Но для достижения целостности, зрелости и счастья важно иметь не только открытое и чуткое сердце («главный ум»), но и ясный, острый разум («не главный ум»). Ведь, как известно, доброта бессильна без разума. Как утверждал Эрих Фромм, можно быть невинным, но нельзя быть наивным. Исходя из двойственной природы людей, душа и эго (как носители «главного и не главного» ума соответственно) нуждаются друг в друге, так как бесконечное чередование двух видов умственной деятельности являет собой основу человеческого существования. И подлинное благополучие требует осознания обоих аспектов жизни (забвения Я и его утверждения) и уважения к каждому из них. Для решения в этом мире важных земных задач Мышкину не хватает личностной силы, здоровой силы эго. Его эго слишком ослаблено и растворено в постижении абсолюта, что нарушает необходимое равновесие между возвышенным и обыденным, между сердцем и разумом. Правильно заявляла дочери генеральша: «Дура с сердцем и без ума такая же несчастная дура, как и дура с умом без сердца. Старая истина». А мудрость заключается в способности творить ту нравственную красоту, которая содержится в гармоничном единстве разума и сердца. Сам же князь искренне признавался: «Не всё же понимать сразу, не прямо же начинать с совершенства! Чтобы достичь совершенства, надо прежде многого не понимать!». Герой видел путь к спасению женщины (как Настасьи Филипповны, так и Аглаи) почему-то только через его женитьбу на ней, несмотря на отсутствие романтической любви с чьей-либо стороны. Однако благими намерениями бывает вымощена и дорога в ад. В результате Мышкин не сумел принести счастья никому: ни себе, ни Настасье Филипповне, ни Аглае. И лишь в самом конце романа (но ещё до своего возвращения в прежнее болезненное состояние идиота) князь «вдруг понял, что в эту минуту, и давно уже, всё говорит не о том, о чём надо ему говорить, и делает всё не то, что бы надо делать».

К сожалению, такая «игра» в спасение ничем хорошим и не могла закончиться. Князь, видимо, не понимал, что упирающегося и сопротивляющегося вытащить невозможно. На чужие судьбы он повлиять не смог, но свою жизнь разрушил окончательно в бесполезных попытках спасать других. На мой взгляд, в связке Настасья Филипповна--Рогожин–-Мышкин просматривается классическая модель коммуникации людей, называемая в психологии трагическим треугольником Карпмана : Жертва--Преследователь--Спасатель. Находясь в подобном взаимодействии, участники периодически перемещаются по своеобразному пространству манипуляций, меняясь психологическими ролями. Однако эта неосознаваемая ими ролевая игра в отношениях удовлетворяет только сиюминутные потребности, а в итоге все остаются в проигрыше. И наибольшего сочувствия заслуживает именно Спасатель, которому зачастую уготовлена участь козла отпущения. Сам же он играет свою роль в основном из-за того, что вынужден кого-то спасать, чтобы избежать взгляда на свои личные тревожности и скрытые сложности. Но лучше всё-таки решать собственные внутренние проблемы, чем безрезультатно зависать в амплуа Спасателя. Простая и важная истина прослеживается в поздних романах Достоевского: хочешь изменить мир – начни с себя. «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи» (С.Саровский).

«Довольно увлекаться-то, пора и рассудку послужить» - так начинается заключительный монолог генеральши, ставший прекрасным завершающим аккордом произведения. И в этом финальном аккорде вновь звучит мысль о важности сохранения баланса между чувствами и разумом, «главным и не главным» умами, поэзией жизни и её прозой, мечтами и реальностью, внутренним и внешним, возможным и необходимым. На подобном уровне осознания действительности становится доступнее восприятие мира не только в борьбе противоположных начал, но и в их неразрывном единстве. Устами Лизаветы Прокофьевны автор призывает читателя не ограничиваться умением свободно парить в призрачных облаках своей фантазии, но и обязательно учиться твёрдо и уверенно ступать по земле. «Чем больше в нас самих духа и внутреннего содержания, тем краше наш угол и жизнь. Конечно, страшен диссонанс, страшно неравновесие, которое представляет нам общество. Вне должно быть уравновешено с внутренним. Иначе, с отсутствием внешних явлений, внутреннее возьмет слишком опасный верх. Нервы и фантазия займут очень много места в существе. Всякое внешнее явление с непривычки кажется колоссальным и пугает как-то. Начинаешь бояться жизни…» (Ф.М.Достоевский).