Человеческая природа устроена удивительно противоречиво: мы одновременно жаждем принадлежности к общему и отчаянно стремимся выделиться из толпы, ощутить собственную уникальность. Эта внутренняя борьба порождает странные механизмы самозащиты, один из которых – постоянное сравнение себя с окружающими, словно мы участвуем в бесконечном соревновании, где судьи – мы сами.

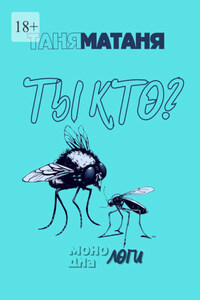

Порой мы выбираем роль превосходящего, тщательно собирая коллекцию чужих недостатков, как энтомолог собирает бабочек, – аккуратно раскладывая их по полочкам сознания и любуясь на контрасте собственными достоинствами. Мы становимся археологами человеческих слабостей, раскапывая в других то, что позволяет нам почувствовать себя выше, лучше, правильнее. В эти моменты чужие промахи превращаются в зеркала, отражающие нашу воображаемую безупречность.

Но человеческая психика – маятник, и вот мы уже качнулись в противоположную сторону, превратившись из судьи в подсудимого собственного внутреннего трибунала. Теперь мы собираем доказательства против себя с той же одержимостью, с какой прежде обвиняли других. «Он заслуживает счастья, а я – нет», «У неё есть право на ошибку, а у меня – нет», «Они достойны любви, а я – лишь жалости». Мы становимся скульпторами собственной неполноценности, высекая из гранита самооценки фигуру недостойного.

Эта привычка к обособлению – наш способ создать иллюзию контроля над непредсказуемым миром. Мы строим крепостные стены вокруг своего «я», убеждая себя, что знаем свои мотивы, понимаем свои реакции, можем предсказать свои поступки. «Я-то себя знаю» – эта фраза звучит как мантра самообмана, потому что зачастую мы – самые неизвестные себе люди. Мы создаём карты собственной личности, но забываем, что территория постоянно изменяется, а мы продолжаем ориентироваться по устаревшим схемам.

Осуждение становится нашим наркотиком – оно даёт временное облегчение, иллюзию морального превосходства, сладкое ощущение того, что мы на правильной стороне добра. Мы питаемся чужими драмами, как вампиры питаются кровью, высасывая из них подтверждение собственной нормальности. Иногда эта жадность к подробностям чужих падений пугает нас самих, и тогда мы отводим глаза, стыдясь собственного любопытства. Но чаще мы продолжаем смаковать эти истории, находя в них извращённое удовольствие – ведь каждая чужая неудача подчёркивает нашу относительную успешность.

Парадокс человеческого существования заключается в том, что мы одновременно абсолютно уникальны и поразительно похожи друг на друга. Каждый из нас – неповторимый узор из опыта, генов, воспитания и случайностей, но в основе этих узоров лежат одни и те же человеческие потребности, страхи, желания. Мы как снежинки – каждая имеет уникальную форму, но все состоят из одного и того же вещества.

Фразы вроде «Со мной такого не случится» или «Я бы никогда так не поступил» – это не столько утверждения, сколько заклинания, которыми мы пытаемся оградить себя от непредсказуемости жизни. Мы произносим их с уверенностью оракула, забывая, что жизнь – не экзамен по этике, где можно заранее подготовить правильные ответы. Жизнь – импровизация, где каждая новая ситуация может обнажить в нас такие стороны, о существовании которых мы и не подозревали.

Мы строим планы, основываясь на том, кем себя считаем сегодня, но завтра обстоятельства могут сложиться так, что наше «я» окажется совершенно другим. Потеря работы может превратить принципиального человека в готового на компромиссы. Болезнь близкого может заставить рационалиста поверить в чудеса. Предательство может сделать доверчивого подозрительным. И тогда наши прежние суждения о других людях предстанут перед нами в новом свете – не как проявления нашей мудрости, а как свидетельства нашей наивности.