Предисловие

Почему появилась и как написана эта книга

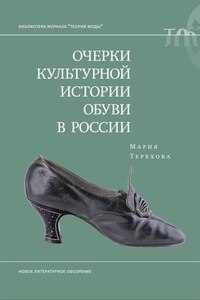

Эта книга появилась благодаря каталогу «Женская обувь XIX–XX веков в собрании ГМИ СПб» – первому в России полному научному описанию музейной коллекции обуви (Женская обувь XIX–XX веков 2022). Работая над каталогом, я стремилась не просто механически подробно описать каждый ботинок, определив его в нужную категорию, но осмыслить вещь культурно-исторически. Я хотела не просто узнать, где, когда и кто изготовил предмет и откуда он попал в музейную коллекцию. Меня интересовали культурные смыслы вот этой пары атласных башмачков 1820-х годов на боковой шнуровке и абсолютно плоской тонкой подошве или вот тех белых парусиновых туфель с чересподъемным ремешком 1930-х – точно таких как на картинах Александра Самохвалова и фотографиях физкультурных парадов Ивана Шагина. Мне хотелось понять, почему носили эти вещи и что по этому поводу думали их обладатели. В конце концов, что значила эта обувь и какова ее, в терминологии антрополога Игоря Копытова, «культурная биография».

Казалось бы, у меня все для этого было: музейное собрание обуви городского типа – не самое большое, но и не маленькое, не исчерпывающее по полноте и разнообразию видов обуви, но и не столь узкопрофилированное, как другие коллекции. Но тут начались сложности. Вещи, вместо того чтобы давать простые и ясные ответы, задавали вопросы – неочевидные и сбивающие с толку. Вместо того чтобы собой подтверждать мои заранее готовые умозаключения, они их если не опровергали полностью, то ставили под сомнение, требовали уточнить, додумать, узнать лучше, пересмотреть. Например, есть устоявшееся мнение, что советская фабричная обувь была груба и однообразна. Как гласил анекдот, «скорее нога примет форму „скороходовского“ ботинка, чем ботинок растянется под форму ноги». Но вот я держу в руках туфельку на шпильке из алого и нежно-лилового шевро, конструкция обуви изящна и актуальна для времени изготовления, материалы и качество работы – на высоте. И эта туфелька советского фабричного производства – вот и клеймо на стельке, и серийная маркировка на подкладке, и сопроводительные фабричные документы. Как с этим быть? Значит ли это, что массовые представления (и коллективная память) неверны, что все было совсем наоборот? Забегая вперед, скажу: не значит. Но есть детали, в которые надо погружаться, изучать их, осмыслять, чтобы получить более-менее непротиворечивую и насколько возможно полную картину. Музейный предмет задает импульс для более глубокого изучения проблемного поля с разных сторон, меняя привычные траектории исследования. Но главное, не получится просто игнорировать неудобное свидетельство – как часто бывает, к сожалению, в теоретических исследованиях, когда автор вольно или невольно закрывает глаза на факты, не вписывающиеся в уже готовые стройные концептуальные построения, и отбирает только те из них, которые заведомо подтверждают исследовательскую теорию. С вещью так не получится – вот она лежит пред тобой на столе немым укором и прямым свидетельством. И спасибо ей за это. Безусловно, не стоит абсолютизировать «власть» предмета, наделяя его самостоятельной волей. В конечном счете вопросы формулирует исследователь, и то, какими они будут, и по какой траектории пойдет поиск ответов, зависит от него. Вещь – источник, важный, но только один среди прочих. Я так подробно останавливаюсь на этом вопросе, потому что «предметоцентричный» подход (в английском оригинале – object-oriented study; Taylor 2002), как ни странно и к сожалению, часто игнорируется в российских исследованиях моды и костюма, что приводит порой к выводам «умозрительным» – концептуально эффектным, но оторванным от реальной фактуры вещей, от самого объекта изучения…