Открыватель других поэтов

Основателем «Юности» стал Валентин Катаев, с еще не потерянной одесской лихостью распахнувший страницы журнала для молодежи, и туда ввалилась озорная ватага – неукротимая ватага будущих классиков шестидесятничества. Для Катаева помощь этим неуемным мятежникам была своего рода индульгенцией за долголетнее брезгливое, но все-таки послушание непредугадываемо извилистой линии партии, за верноподданнические заявления и статьи, с отвращением подписываемые рукой, трясущейся от ненависти и от страха, внушаемых Лубянкой, которая не стеснялась выдергивать из картотеки любых знаменитостей, мгновенно превращаемых во врагов народа.

Александр Твардовский, воспевший коллективизацию и, несмотря на это, лишь случайно не арестованный, ибо ордер был-таки выписан, но потом заигран в кровавой суматохе, отомстил в послесталинское время «наследникам Сталина». Он возглавил флагман воскрешенного народничества – журнал «Новый мир» и напомнил первой громовой публикацией Александра Солженицына о стольких Иванах Денисовичах за колючей проволокой. А рядышком, как боевая подлодка, время от времени стала выныривать из чернильного моря «Юность» и палить по тому же противнику – по партийной бюрократии – стихами и прозой. «Старика Собакина», как подписывался в молодости Катаев, удалось обмануть идеологическим овчаркам: они отняли у него «Юность», посулив ему «Литературную газету» и оставив с носом, отчего он разозлился настолько, что написал кряду несколько кусачих шедевров. Однако «Юность», отданная в 1962 году Борису Полевому, а в 1981-м Андрею Дементьеву, не сменила катаевского курса и к горбачевским временам доросла тиражом до трех миллионов трехсот тысяч – цифра, редкостная в истории журналистики.

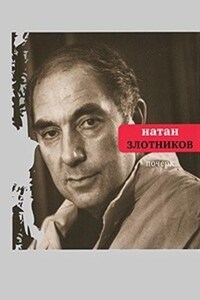

Натан Злотников, более четверти века руководивший поэтическим отделом «Юности», открывая других поэтов, запоздало открыл себя и с горечью исповедовался перед надвигавшейся мучительно медленной болезнью, становясь под немыслимыми пытками совсем другим неожиданно для многих рождавшимся в нем поэтом: «Кому мои письма, где сумрачно слово, нельстиво? В них странное время. Но это такое нечтиво. В них бедные люди, бараки, казармы, больницы, Все скованы цепью вины, без вины – единицы… И письма мои опускаются, точно в копилку, На старый манер, под надежную пробку в бутылку, Плывут в берегах меж пологой землей и крутою, То светом прозренья овеяны, то слепотою. Плывут далеко, по случайной воде, безымянно – Так можно избегнуть презрения, славы, обмана, И пошлого грима так можно избегнуть, старея, И тайны, что любит присяжная галантерея. Жизнь тащит, петляя, бутылку и полем, и садом, И дышит прозрачной звездой и промышленным смрадом, И в гиблую тундру выносит из темного леса Меж двух берегов, столь похожих на Бога и беса. Как жаль, что стандартной стеклянною флягой не стану, Не буду спускаться, как с долгой горы, к океану!.. Он ждет терпеливо, бессмертен и независим, Он ценит находки, читатель внимательный писем».

Я когда-то написал восхитившие Георгия Адамовича строки об океане как сопернике-поэте: «И одно, меня пронзив, / сверлит постоянно, / что же я скажу про жизнь / после океана?» Злотников написал об океане как о читателе, да еще и внимательном, писем. Здесь вам никакой «равнодушной природы».

Одиночество? Более неодинокого человека, чем Натан, трудно представить: он был вечно окружен целым выводком молодых поэтов. Но часто именно те, чья неодинокость бросается в глаза, на самом деле одиноки. Его как поэта невольно заслоняла толпа тех, кого он сам выдвигал на авансцену, и, несмотря на пятнадцать выпущенных им книг, он оставался невидим за молодыми спинами.

По натуре Натан был человеком тихим, мягким. Он не ввязывался в громкую полемическую борьбу, но постоянно проводил линию немногословной порядочности и поддержки тех, кто был более талантлив, чем он, а иногда и менее, что не всегда мешает проявлениям человеческой уникальности. Соревнования за первенство, в отличие от спорта, в искусстве быть не должно: надо развивать самоценность, которая выше самовыпячивания, ибо направлена внутрь.