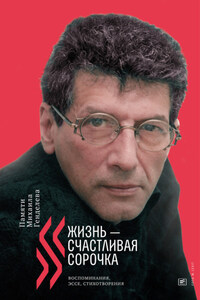

«Жизнь – счастливая сорочка». Памяти Михаила Генделева

28 апреля 2025 года Михаилу Генделеву исполнилось бы 75 лет. «Поэт невероятного, головокружительного масштаба, он явно не занял того места в русской словесности, которое ему полагается по праву» (Михаил Эдельштейн). Сборник, приуроченный к юбилейной дате – это попытка друзей поэта, бывших рядом с ним в Ленинграде, Москве и Иерусалиме, создать портрет яркой и парадоксальной личности, гения двух стран и двух культур, автора концепта «израильской литературы на русском языке» и одного из самых ярких ее творцов. Важная часть этого портрета – избранные произведения Михаила Генделева, абсолютно узнаваемые не только по фирменной «бабочке» стихотворных строф, но и по мощи и оригинальности поэтического высказывания.

| Жанры: | Стихи и поэзия, Русская поэзия, Биографии и мемуары |

| Цикл: | Диалог |

| Год публикации: | 2025 |

Читать онлайн «Жизнь – счастливая сорочка». Памяти Михаила Генделева

Книга заблокирована.

Вам будет интересно