На Ваганьковском кладбище старые липы и клены опять покрылись молодою листвой. Сколько помню себя, на Пасху всегда ясное небо, солнце, мягко и ровно освещающее землю и все, что есть на ней.

В душе боль, но этот небесный свет успокаивает, воскрешает в памяти пережитое, и сами собой плывут перед глазами воспоминания – как легкие облака в вышине.

Могила Владимира Высоцкого завалена цветами. Дальше, за Воскресенским собором, я нахожу оградку – здесь лежит Олег Даль. Цветы, крашеные пасхальные яйца, записки, детские игрушки.

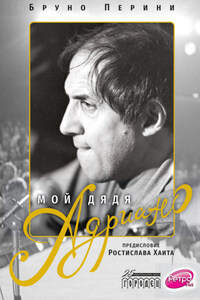

Иду по писательской аллее, к тридцать седьмому участку, и еще издали замечаю знакомый белый силуэт надгробного памятника. Будто тоненькая белая свечка, стоит он – скромный и тихий, под клейкими молодыми листьями.

Кирпичная арка, а в ней в образе Андрея Рублева шагнул нам навстречу актер, подаривший миру лицо великого иконописца.

Я зажигаю свечку на могиле старшего брата и думаю не только о нем, но и обо всех его ровесниках, которые ушли из жизни, недолюбив, недосказав всего, что хотели сказать, недоиграв заветной роли.

Рядом с могилой брата покоится могучий Виктор Авдюшко, которому, казалось, жить сто лет.

На Новодевичьем лежит Василий Шукшин, на русском кладбище под Парижем – Андрей Тарковский. Нет Геннадия Шпаликова, нет Ларисы Шепитько, нет Александра Кайдановского, как нет многих шестидесятников, тех, кто, несмотря ни на что, создавал киноискусство вопреки пошлости и приспособленчеству.

Они ушли потому, что двигались против течения, которое было очень сильным, хотя то время окрестили застойным. А смертельная болезнь была лишь следствием – она, как пуля, настигла их на взлете творческого горения.

Они не хотели и не могли лгать.

Они жили в согласии с совестью.

И заплатили за это самую высокую плату – жизнь.

Теперь я знаю, что боль подобна камню, упавшему в воду. Вода на поверхности успокаивается, а камень так и остается навсегда лежать на дне.

И в то время, когда вода становится гладкой, когда сквозь толщу ее видишь и ход рыб, и движение водорослей, и камни на дне, тогда можно вспоминать, можно разобраться в прошедшем.

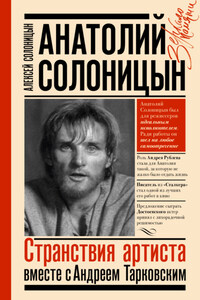

К тому же я не один – о старшем брате моем, заслуженном артисте РСФСР Анатолии Солоницыне, будут размышлять и вспоминать те, кто работал с ним и кто хорошо его знал.

Прожил он недолго – 47 лет. А все же немало успел сделать. Есть среди его работ такие, что долго будут жить в истории театра и кино.

Но не только это заставило меня взяться за перо. Его характер был особенным, непохожим на другие. Он таил в себе что-то такое, что останавливало, удивляло, заставляло задуматься – о творчестве, о самой жизни, о вере… О том, как мы стихийно, а потом осознанно шли к Богу.

Именно об этом я и написал.

Много у нас было заповедных мест, но ни одно из них не могло сравниться с Зеленым островом. Здесь огород, к которому идешь, как по лесу, – утоптанная тропа ведет, петляя, между высоких ветел, осокорей, зарослей ивняка; здесь рыбалка – с мостков, откуда можно и нырнуть, когда надоест рыбалить, и озерцо, что в середине острова.

А ночевка в шалаше, а костерок, а рассказы отца, а сами сборы на Зеленый – с вечера, потому что уезжали на остров затемно, чтобы успеть на утреннюю зорьку…

На Зеленый ходили три пароходика – «Решительный», «Свобода», «Смелый». Вечные споры: какой пароход будет сегодня? Отец стоял за «Решительного», я предпочитал «Свободу», а Толя – «Смелого».