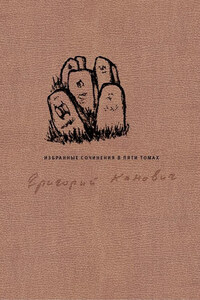

Всю жизнь старик Эфраим для других надгробия делал, а когда стукнуло ему восемьдесят, стал подумывать о том, что пора и себе соорудить. Высечет он на памятнике свое имя и звание, украсит каким-нибудь изречением из Торы и, закончив работу, в тот же день испустит дух; потому, видно, Эфраим не спешил, долго и придирчиво выбирал для своей могилы камень – и тот нехорош, и этот! – рыскал по полям, по оврагам, по пустошам – мало ли их там валяется без дела, – ездил за камнем чуть ли не в Россиены к такому же каменотесу, как и он, Вацловасу Гадейкису, но то ли не сторговались, то ли камень был с изъяном – вернулся Эфраим домой ни с чем.

Другой расстроился бы – в его-то годы из такой дали, не солоно хлебавши, – но старик Эфраим не только не огорчился, но даже по-своему обрадовался. Стало быть, Господь не торопит его, стало быть, всемилостивейшему угодно, чтобы он, Эфраим бен Иаков Дудак, еще малость небо покоптил, помучался на земле, один, без жены и детей. Ну что ж, живому человеку и помучаться радостно. Конечно, с женой и детьми мука слаще, да где ты их возьмешь? Разлетелись, растаяли, испарились! Криком кричи – не докричишься, навзрыд рыдай – не отзовутся. Разве тучку приманишь? Разве ветер посадишь на цепь?

Были у Эфраима даже три жены: сперва Гинде, потом Двойре, потом любимица Лея, царство им небесное, нарожали ему трех сыновей, а покойница Лея в придачу и дочку, Церту, и отправились к праотцу Аврааму.

С Гинде Эфраим прожил шесть лет, с Двойре – в два раза больше, а с любимицей Леей – почитай, все двадцать.

Не держались у Эфраима Дудака жены, не держались. Что правда, то правда. Всех карает Господь, но Эфраима – во всяком случае, ему так казалось – он карал чаще и жесточе, чем других.

Смерть ходила за женами в Эфраимовом доме, как цыганская собака за телегой.

Гинде, первая его жена, хворала долго – год-полтора. Перед смертью позвала мужа, посмотрела на него выжженными глазами и прошептала: «Может, ремесло твое виновато… Всю жизнь якшаешься не с живыми, а с камнями».

С камнями Эфраим, конечно, имел больше дела, чем с людьми, и в нем самом было что-то от камня – могучий, с широкими, как русло Немана, плечами, с тяжелыми ручищами, которыми он по привычке постукивал себя по коленям, как молотом по наковальне, с крепкими, как багры плотогонов, ногами, под которыми постанывал выложенный им булыжник на местечковой мостовой и, как прищемленная мышеловкой мышь, попискивала покладистая кладбищенская трава.

Об Эфраимовой силе в местечке рассказывали небылицы. Говорили, например, будто в молодости, еще задолго до женитьбы на Гинде, поспорил он, что по нему, как по мосту, проедет телега его друга водовоза Шмуле-Сендера. Телега якобы проехала – говорили, будто бочка была пустая! – не причинив Эфраиму никакого вреда, он поднялся, стряхнул с себя пыль, два раза чихнул, разгладил рубаху и преспокойно, надев ермолку, отправился на вечерний молебен в синагогу. То был, по слухам, всем молебнам молебен. Евреи не столько буравили глазами молитвенники, сколько мышцы Эфраима, бугрившиеся под дешевым льном, как священная гора Сион.

– Ах, ах! – вздыхали на хорах женщины, мечтавшие родить от него сына, хотя и знали, что за такое желание могут через год, через два расплатиться смертью.

Эфраим снисходительно посмеивался над побасенками о его богатырской силе, стеснялся ее, никогда не употреблял во зло, а однажды из родственных чувств даже позволил гончару Цемаху, брату первой жены Гинде, уложить его на лопатки.