НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ…

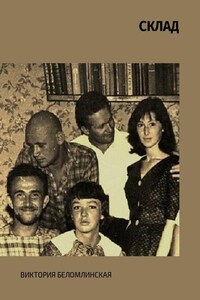

Меня иногда называют «Писательница Беломлинская».

Так никогда и не привыкну.

На самом деле Писательница Беломлинская – моя мама.

– Что может написать эта красивая, обеспеченная мужем дамочка!

Вот эту фразу, сказанную редакторшей некоего московского издательства, я запомнила на всю жизнь.

Было очень обидно за маму. Тогда, в тридцать с чем-то лет, мама была совсем еще с виду Бедная Девушка,

и слово «дамочка» с ней категорически не вязалось.

Писала она о нищих стариках, о матерях-одиночках, о военном детстве, голоде, дистрофии.

В то время бытовала шутка: «Соцреализм – это конфликт хорошего с еще более прекрасным».

Ну а старый классический реализм – это всегда конфликт плохого с еще более кошмарным.

Вот такую «тяжелую» русскую прозу и писала моя мать. Пыталась напечатать – безуспешно.

Я помню, как в тогдашнем питерском прогрессивном журнале «Аврора» сняли уже сверстанный рассказ.

Прочтя его, читатель может подумать, что у нас все только и делают, что стоят в очередях!

Ну конечно, кроме как из рассказа моей мамы о старухе-перекупщице читателю неоткуда было бы узнать о наличии очередей…

Постепенно сложился узкий круг поклонников и покровителей маминого творчества.

Юрий Нагибин долгие годы пытался пробить стену, воздвигнутую перед ней.

Писал рекомендательные письма, упоминал маму в своих интервью. Все – впустую.

У мамы хранятся письма от женщин-редакторш, о том, как»…не спала всю ночь, читала не отрываясь…»

А потом «… к сожалению, наш главный… в наших планах… отдел культуры…»

– Да смените вы ему имя, этому вашему отцу из повести! Евреи, армяне – ну куда такое! А может в «Дружбу народов?

В «Дружбе народов» сказали, что армян принять согласны, а евреев принимают только на языке идиш и только от жителей республики Биробиджан. Вот такая незадача.

Действительно, поменять бы… А как поменяешь отца и мать?

Еще ее все время обвиняли в пессимизме.

Ну да, мама у меня невезучая: вовремя вырваться из блокадного Ленинграда и заболеть дистрофией в относительно благополучной эвакуации – это конечно не каждый умудрится. А голодали, потому что дед так торопился посадить их в какой-то последний грузовик, что не дал собраться как следует. Вот и нечего было продавать. Вот и голодали – в тыловой Астрахани.

Интересно, как это можно изменить собственное детство – выпирающие ребра, наголо обритую голову.

Наверное, с этой бритой головы началось ощущение, что она – урод. С этим она так и прожила до самой юности.

А дальше сказка о гадком утенке. Вдруг в одночасье выяснилось, что мама – красавица.

Настоящая – точно такая, как показывают в итальянском кино. Туда, в сторону кино, она и направилась.

Поступила в школу-студию МХАТа. Год проучилась с Высоцким на одном курсе.

А потом при попытке перевестись в наш питерский Театральный как-то глупо вылетела – из-за несданного экзамена.

Больше она никогда нигде не училась, и вот это отсутствие бумажки о высшем образовании тоже сыграло роковую роль в ее писательской судьбе.

Мама работала в типографии, потом продавщицей в книжном магазине. У красавиц, желающих честно трудиться, всегда есть еще два пути: если ноги от ушей – то в модели, а если покороче – то в натурщицы. Там, в натурщицах, мама познакомилась с отцом. Вышла замуж. Потом родилась я…

Писать мама начала после тридцати. Помню, когда мне было пятнадцать, в Коктебеле мы познакомились с Беллой Ахмадулиной. Белла, про которую все говорили, что она не замечает других женщин, а общается только с мужчинами, прочла мамину прозу и очень даже маму заметила, пришла в маленькую сторожку, которую мы снимали, специально высказать маме свое восхищение и пригласила нас в Волошинский дом – на свое чтение…