Вместо предисловия. Год 1960 и последующие годы

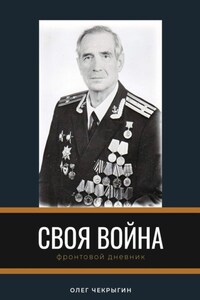

Когда мне было шесть лет, мы съехались с родителями отца в отдельную трехкомнатную квартиру, что по тем временам было невозможной и немыслимой роскошью. У меня появилась своя комната – о таком никто из дворовых мальчишек, многие из которых жили с родителями в подвалах или деревянных избушках-развалюхах по соседству, не мог и подумать. Комнатка была маленькая, поместились в ней только диван, торшер и стеллаж с книгами, и когда я пошел в школу, то делать уроки пришлось за отцовским письменным столом, который мы с ним с тех пор делили так: после школы я сразу садился за уроки, а вечером возвращался со службы отец, и мне приходилось освобождать ему место. Как сейчас помню: ровно в шесть хлопала парадная дверь, и тут же с воем и скрипом трогался вниз старенький лифт, чтобы привезти наверх моего отца, которого я уже ждал у приоткрытой двери. Войдя в квартиру, он наскоро обнимал меня, снимал шинель и устремлялся к себе в комнату, чтобы, к моей досаде, сменить свою нарядную, черную с золотыми погонами и якорястыми пуговицами форму морского офицера на модную в те годы полосатую шелковую пижаму. Далее следовал привычный вечерний ритуал: ужин с расспросами о делах в школе, пр верка уроков… Затем мытье посуды, уборка, и – наступало время священнодействия. Отец садился за стол, отпирал медным ключиком заветный верхний выдвижной ящик, доставал толстую тетрадь в жесткой обложке из желтого картона, на которой почему-то была этикетка с надписью «Амбарная книга», открывал ее и начинал своим бисерным каллиграфическим почерком вписывать в нее строка за строкой ряды непонятных значков, нерусских букв и цифр. Время от времени среди букв показывался длинный крючок – или, подряд, несколько. Перед глазами у меня до сих пор стоит картина: черноволосая крупная голова в круге света настольной лампы, сосредоточенное лицо с горящими глазами созерцателя великих тайн природы и изящная рука с длинными пальцами пианиста на фоне разлинованной белой бумаги, выписывающая бесконечные ряды диковинных иероглифов. На меня он в это время не обращал внимания – я, как и все окружающее, как бы на время переставал существовать для него. Я как-то осмелился спросить его, что это за длинные крючки. Он посмотрел на меня невидящими глазами и ответил рассеянно: «Это интегралы». – «А что ты с ними делаешь?» – «Я их беру».

На том разговор и кончился. А на следующий день в школе на большой перемене в классе я рисовал папашины крючки вперемежку с иксами и игреками и объяснял своим дружкам- одноклассникам, раскрывшим рты от восторга и зависти, что это «интегралы», и я их «беру».

Как правило, отцовские бдения за нашим общим с ним письменным столом продолжались часа два—три – до прихода матери, которая возвращалась со своей работы на радио, как правило, очень поздно: часов в девять—десять. Обычно я некоторое время наблюдал за священнодействием, но скоро мне наскучивало однообразие тишины и неподвижности, и я смывался во двор гулять с пацанами.

Так продолжалось несколько лет вплоть до того памятного вечера, когда отец, вместо того, чтобы раскрыть очередную «Амбарную книгу», выпотрошил из ящика под ключиком целую их кипу, накопившуюся за все это время, и начал запаковывать сначала в газету, а потом весь сверток – в желтую бандерольную бумагу для отправки по почте. На мой вопрос, почему он сегодня не пишет «интегралы», отец вздохнул и, погладив меня по голове, с грустью произнес загадочные слова: «Всё. Нечего больше писать – не вышло». На следующее утро по дороге на службу он зашел на почту и, отправив бандероль, получил квитанцию, в которой было написано слово «ценная» и адрес: Ленинград, Военно-морская академия имени Крылова. Квитанция вечером легла на дно опустевшего ящика с ключиком, и больше отец никогда дома по вечерам не работал и не любил об этом вспоминать. Много позже, уже будучи студентом, я спросил его, чем он в те годы занимался.