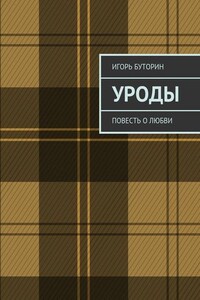

Уроды. Повесть о любви

Повесть «Уроды» о любви, какой бы странной она ни казалась. В конце концов, гораздо важней, что она вообще получилась, а уж какая – не нам судить.

| Жанр: | Современная русская литература |

| Цикл: | Не является частью цикла |

| Год публикации: | Неизвестен |

Читать онлайн Уроды. Повесть о любви

Книга заблокирована.

Вам будет интересно