…может такое подуматься: Воденников – это такой русский народный поэтический Босх, ну или Билибин, без разницы. Там у него всякие жабки, волчки, лисицы, петушки, овцы, бабочки, жуки, киты, кто-то кого-то ест, но в целом никому не больно.

То Гавриил Державин доброй бровью подмигнёт, то обэриуты хором закричат, подзывая на помощь.

Всё при первом знакомстве с Воденниковым кажется каким-то легкомысленным. У самых серьёзных в мире поэтов всегда так. Вечно они от музейного пафоса бегут. И прибегают в самую первобытную жуть.

Начинают осматриваться: что осталось при них. Что потеряли.

Воденников пишет:

А я ещё империю любил

(она б любить меня не стала),

но вот когда она пропала —

не по моей вине пропала —

я никого не полюбил.

Всё он врёт. Всех он полюбил.

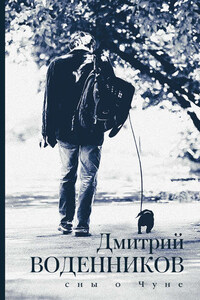

Любимых любил. Отца любил. Собаку любил. Кого ещё надо вам?

В одном не врёт: русский поэт – куда он без империи.

Империя – его коляска, империя – его гроб, империя – его бессмертие.

Иные (глупые) хотят только в коляске кататься, а в гроб не хотят. Ну мы их отсюда гоним ко всем чертям: катитесь, говорим, прочь, ищите себе место получше.

Сами остаёмся здесь; по воскресеньям катаемся на гробах по водным гладям; в будние дни ждём ответной любви у империи. Будто звонка из чёрного телефона. Сидим, теребим мягкий шнур, томимся.

Потом вдруг понимаем (Воденников даже знает, когда понимаем – в 25 лет или в 26; у меня было позже) – никто не позвонит.

То ли империя ничего не слышит, то ли слышит так много, что на ответные звонки не разменивается. Она как бы заранее предполагает: все и так в курсе, что мы про империю думаем, что она про нас.

Тем более, если Бог есть. А раз есть – зачем тогда вообще эта суета, эти церемонии – звонить, объясняться.

Воденников говорит про себя, что он (правнук русского священника) атеист.

Он нарочно так говорит: поэт не должен оставлять себе ни одного шанса.

Атеист, а пишет так, что Бог у него повсюду, куда ни ступи.

Иные «почвенники», я заметил, неустанно твердят, что они верующие.

А пишут так, будто безбожники. Будто Бога вообще нет.

Потому что Бога мало назвать по имени.

Бога надо назвать по всем его сущим именам.

Составить слова так, чтоб из каждого смотрели не буквы, а тёк свет.

Или хотя бы мерцал.

Когда-то были у меня голова,

сердце, язык,

обыкновенные

(я даже не помню какого цвета) глаза.

Теперь только русский язык во мне шевелится,

он знает один, что он хочет мною сказать.

Речь Воденникова поначалу кажется мягкой, доброй и даже, что ли, сладкой.

Как рахат-лукум.

Так вкусно, что сил нет.

Так вкусно, что в сахаре губы, что пальцы к страницам льнут, что глаза слипаются.

Читаешь дальше.

И вдруг чувствуешь неприметно снизошедшую в самое сердце жуткую горечь.

Такую горечь, что не приведи Господь.

Потом горечь сходит, сходит, сходит – и вдруг иное: будто у родника сидишь. В роднике травинка и солнышко.

В стихах Воденникова всё на местах: Бог, империя, родничок русской речи.

Стихи у Воденникова: когда на послевкусие накатывает послевкусие.

Это самое сложное, потому что это и есть – музыка.

Вообще говоря, стихи писать труднее, чем прозу.

Прозу, пожалуй, можно даже научиться писать.

А стихи – нет. Научиться писать стихи (настоящие стихи) – это как научиться летать.

Но прекрасных поэтов сегодня – дюжину насчитаю, – а прекрасных прозаиков… Одной руки хватит. И то: пять пальцев сожмёшь, а потом опять один, другой отожмёшь – «…нет, этот не дотягивает… а этот и вовсе поломался, обратился в пустое место…»

Плюнешь: да ну их к чёрту – этих, которые в рифму не умеют говорить, – и снова про поэтов думаешь.

Про Воденникова, например. Про Воденникова в числе самых первых. Самых-самых.