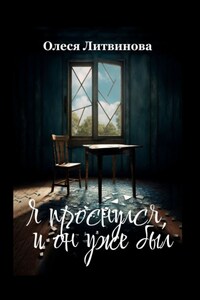

Пробудившись от тяжёлого сна в девятом часу утра, Серёжа обнаружил, что в одностворчатом окне его комнаты, которую он снимал в гостевом доме в самом сердце Петербурга, застрял стол. Помещённый в раму, как в капкан, он стоял неподвижно и зловеще. Это был небольшой стол, сердитый, окрашенный в тёмный орех, такой, который лучше нести вдвоём, нежели одному, хотя и одному, конечно, можно, если быть покрепче. Казалось, что он влетел в окно с размаху. На полу сияли осколки, и ветер, заглянувший в отверстие, морозил Серёже кожу, забирался под мятую кофту для сна, трогая, щупая, спрашивая: «Зачем пускать меня в октябре?».

Серёжа смотрел на стол. Он думал: «Почему я сижу?» или «Мне надо собираться», а потом вспоминал, что это целый стол, и что он торчит из его окна и внутри, и снаружи, и что люди на улице могут его видеть. Это пресекало все мысли о том, чтобы оставить его как есть. Серёже ни в коем случае не хотелось становиться местной достопримечательностью, ради которой в его двор будут заворачивать со всего Невского. Люди поднимали бы головы к ножкам в окне и смеялись: «Как же это нелепо». Серёжа подумал о бабушке, которая разобралась бы со столом в самое короткое время, и вспомнил, что она умерла. По утрам он забывал о её смерти, потому что бабушка снилась ему каждую ночь и во снах была живее всех живых, а потом поднимался с постели, думал о своём какое-то время, приглаживал волосы, трогал глаза, лениво добирался до ночных впечатлений, уже покидающих его голову, и всё припоминал. Сегодня она приснилась Серёже в своём чёрно-розовом домашнем халате, который пах кухней.

Он снова посмотрел на стол. Начал накрапывать дождь. Серёжа не знал, на что решиться: нужно было идти к хозяину, но тот уехал к матери в Выборг и обещал вернуться только завтра. Это значило, что стол проторчит ещё целый день. Серёжа встал, выглянул из окна как мог и никого под ним не увидел, отчего с облегчением вздохнул, но тут же подумал, что если хозяин вернётся и увидит только дыру в окне без предмета-виновника, то подумает, что Сергей просто сам его разбил. Серёжа также не знал, что ему потом делать с упавшим столом и как на него посмотрят люди, потащи он его на помойку в одиночку.

Замотав себя в бабушкин шарф, он спустился и обошёл дом так, чтобы оказаться под своим окном. Снизу на стол было страшно смотреть. Проходящая мимо женщина с рваным зонтом, увидев, что Серёжа вскинул голову и смотрит вверх, поступила так же.

– Ого! Что это такое? – обратилась она к нему. – Вы видите?

Он улыбнулся, чтобы она не поняла, кто тут виноват, и сказал, что и сам удивился.

– И как долго он, интересно, торчит?

Рядом с ними возникла ещё одна женщина, она тихо обратилась к первой, тоже поглядела наверх и застыла. На её бледный лоб упала капля. Зашушукались; Серёжа поёжился от ветра и убежал в университет, где сразу впал в сухое будничное забытьё, которое толкало его сотней плеч и не позволяло постоянно думать о бабушке.

На арочных стенах, посреди замысловатых ругательств и фиолетовых рожиц, родилась надпись, которой вчера не было: «Вика камень». Серёжа покусал губы и вспомнил, как однажды, ещё в родном Дымске, возвращался с английской школы позже обычного и издали увидел на трамвайной остановке бабушку, которая медленно несла своё большое и гордое тело сквозь застывший майский воздух.

Ему никак не удавалось объяснить себе тот трепет, который он испытывал, встречая бабу на работе в павильонах центральной городской ярмарки, где она продавала шубы и куда он нарочно заезжал на велосипеде, если возился с товарищами где-нибудь поблизости, или в любых других местах до её прихода домой. Бабушка разделяла его нежное чувство и тем весенним днём, когда он побежал к ней, желая поскорее показаться на глаза, тоже ему обрадовалась. В ларьке у остановки они купили хлеб и шоколадные вафли, вместе зашагали по дорожке к подъезду. Всё вокруг было полно золотого света. Они проходили мимо выкрашенного в детсадовский розовый гаража, на котором значилось, что «Вика лутшая». Бабушку ошибка страшно веселила. Она всё время обращала на неё Серёжино внимание, так что у него, если они шли домой вместе, вошло в привычку ждать, что она увидит «лутшую», и зацокает, и захохочет, и повторит слово тысячу раз; если этого почему-то не случалось, он сам как бы невзначай указывал на гараж, возмущался надписью так, будто видел её впервые, и бабушка воспроизводила свой смех и ворчание.