Фотохудожник Марина Сергеевна Овчинникова

фотограф Ирина Николаевна Дильдина

Священник Артём Алексеевич Кайгородов

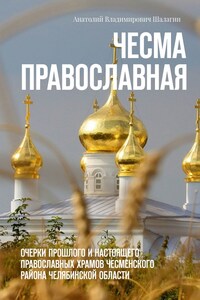

© Анатолий Владимирович Шалагин, 2025

ISBN 978-5-0067-9007-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Краеведение – не местечковая дисциплина

По справедливому определению академика Д. С. Лихачева, «любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества». И прививается эта любовь, и познается эта история, главным образом, не через учебники истории, призванные дать человеку общие представления об исторических процессах, имевших место на большой территории в определенный период развития человеческой цивилизации, а через краеведческие изыскания, всей своей сутью «привязанные» к конкретному месту. Месту, ставшему малой родиной для многих поколений. Поэтому совсем неслучайно краеведение называют родиноведением.

Любой объект или явление, ставшие предметом изучения краеведов, становятся одухотворенными и во многом определяют мировосприятие людей, живущих в отдаленном поселке или мегаполисе. Человек, знающий историю отдельного дома или улицы, предприятия или географического объекта, уже не может воспринимать ЭТО отрешенно. ЭТО становится частью его духовной жизни. Наряду с этим краеведение является важнейшей составляющей исторической науки в целом. Из отдельных краеведческих работ, как из лоскутков, складывается замысловатая мозаика, которая в конечном итоге ложится в основу глубоких и всеобъемлющих исторических учений. Порою, краеведческие работы способны изменить устоявшиеся исторические знания, а иногда и кардинально изменить их.

Поэтому-то к краеведению следует относиться не как к местечковой дисциплине, которой занимаются любители-одиночки, а как к системообразующему направлению в историческом воспитании населения всей страны/

Отрадно, что в Чесменском районе за последние годы сложилась устойчивая краеведческая традиция, у истоков которой стоял Андрей Никитич Беликов. Именно его труды заложили основу знаний жителей Чесменского района об истории родных мест. И не менее радостно, что его последователи продолжают искать и находить новые, ранее не ведомые, свидетельства исторического прошлого населенных пунктов, некогда существовавших и существующих поныне на территории района.

Новая работа А. В. Шалагина заслуживает особого внимания. Долгие годы религиозная составляющая в отечественном краеведении практически не освещалась. Если тема религии советскими краеведами и затрагивалась, то, как правило, их оценки сводились к банальной реакционности и деспотизму церкви. Этому было несколько причин, в том числе и чисто идеологических. К моменту возрождения в России традиционного краеведения, лишенного всяких идеологических предрассудков, многое из документальных свидетельств истории религиозного прошлого страны было утрачено. Не осталось и живых свидетелей этого прошлого. Поэтому любые краеведческие находки, связанные с религией вообще и религиозностью наших предков, сегодня воспринимаются как открытия.

Предлагаемая на суд читателей книга изобилует богатым фактическим материалом. В связи с чем она, безусловно, будет интересна широкой читательской аудитории. Автору удалось не просто детально рассказать об истории того или иного православного храма, но и осветить их историю через призму общей проблематики Оренбургской епархии и процессов, происходивших в ней.

На мой взгляд, автор вполне обоснованно отошел от каких-либо оценок религиозной жизни населения казачьих поселений. Эти оценки читатели вправе делать сами. Замечу лишь, что взаимоотношения между казаками и лицами духовного звания в Оренбургском казачьем войске были непростыми. Особо следует отметить богатейший иллюстративный материал, представленный в книге. Собирался он целенаправленно и методично. Многое из представленного стало результатом большой поисковой работы, проведенной в поселках района. Эти иллюстрации по праву можно считать исторической фиксацией предметов религиозной культуры, бережно сохраняемой населением. Своей книгой автор вводит в обращение большой массив архивных документов, обнаруженных в архивах Челябинска и Оренбурга. Наряду с этим в работе использовано значительное количество иных источников, что делает исследование многосторонним и максимально информативным.