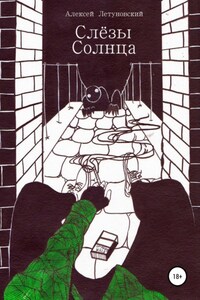

Слёзы солнца

Странная, непонятная, необычная, больная. Повесть о людях, живущих и умирающих в фэнтезийном заболевшем мире, непонятном и странном.

| Жанры: | Городское фэнтези, Эротическое фэнтези |

| Цикл: | Не является частью цикла |

| Год публикации: | 2021 |

Читать онлайн Слёзы солнца

Книга заблокирована.

Вам будет интересно