© Alexis & Natalie Nikouline

© Фонд сохранения фотонаследия имени С. В. Челнокова

© Издание на русском языке, оформление ООО «Издательство АЗБУКА», 2025 КоЛибри®

* * *

Рукопись предоставлена потомками Федора Васильевича Челнокова – Наталией и Алексеем Никулиными (Бахрушиными)

Издание проиллюстрировано стереофотографиями, фотографиями и монотипиями Сергея Васильевича Челнокова, предоставленными Фондом сохранения фотонаследия имени С. В. Челнокова

Автор предисловия Дмитрий Новиков

Автор комментариев Михаил Шапошников

Дмитрий Новиков

Федор Челноков и его воспоминания о московских семействах

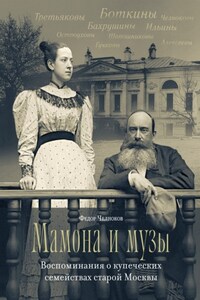

Братья Челноковы[1] – автор воспоминаний Федор, мой собственный прадед и автор фотографий Сергей, а также Михаил и Василий Васильевичи – принадлежали к купеческому семейству, обосновавшемуся в Москве еще в середине XVIII века. Кирпичное производство Челноковых во второй половине XIX века стало одним из самых востребованных: из кирпичей с клеймом «Челноковъ» построены здание МХТ, северное крыло Политехнического музея, здание Московской думы (ныне Музей Отечественной войны 1812 года), почти вся Остоженка. Челноковы состояли в родстве со многими известными московскими купеческими династиями – Третьяковыми, Бахрушиными, Боткиными, Алексеевыми, Ильиными.

Челноковы – москвичи в особом смысле этого слова. Они принадлежали к тому слою московской потомственной промышленной интеллигенции, из среды которой вышли выдающиеся меценаты и коллекционеры, деятели искусств, ученые, политики. Достаточно вспомнить Щукина, Третьякова, Морозова, Алексеева (Станиславского), Гучкова, Шехтеля, Боткина. Почти все они так или иначе знали друг друга. Они принадлежали к одному кругу и были объединены вначале происхождением и достатком, а затем уже и общим пониманием жизни, тем, что называют «общей культурой».

Эта московская культура – умение жить по неписаным правилам сообщества – оказывается в центре воспоминаний Федора. Его интересуют детали человеческих характеров, в которых эти правила воплотились. Федор Челноков не прибегает к обобщениям, на которые обычно опираются авторы в эмиграции, описывая жизнь московского купечества. Здесь почти отсутствует «взгляд сверху» стороннего наблюдателя, антрополога или историка. Его антропологическая галерея вполне пристрастна и художественна.

Описание исчезнувшего московского мира вписано в автобиографию, что позволяет автору максимально широко охватить круг своих знакомств. Однако вместо рассказа о себе мы находим у него описание других. И в этом ускользании автора, когда его самые главные мысли остаются за пределами текста, обнаруживается личность пишущего, его способ не только писать, но и, возможно, жить. Именно через описание людей открывается общность внутреннего мира повествователя и тех, о ком он рассказывает. Мы видим то, что его с ними связывает, мы видим его как одного из них.

Рукопись Федора Челнокова была не нейтральным текстом, написанным автором, на досуге припоминающим прошлое, но погруженным в реальные переживания – ностальгии, одиночества, поиска опоры в настоящем, из которых рождался этот удивительный текст, где автор словно видит тех людей, о которых он говорит. Эта особенность памяти в воспоминаниях Федора Челнокова неожиданным образом сближает его с «Поисками утраченного времени», где детали туалета, обстановки, манеры говорить или привычки коллекционировать дорогие вещи становятся началами текста, как знаменитое печенье «мадлен» у Пруста. Достоверность памяти разворачивается подчас, словно кинематографическая сцена из «Дэвида Копперфилда». Действительно, из более 350 имен, встречающихся на страницах дневника и воспоминаний, неверное отчество было указано Федором Челноковым лишь в трех случаях, и это при отсутствии интернета!