УДК 930.85(6:4)

ББК 7ж(6):(4)

Д40

Редактор серии А. Куманьков Перевод с английского Т. Пирусской

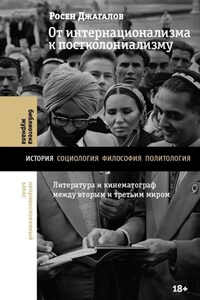

Росен Джагалов

От интернационализма к постколониализму: литература и кинематограф между вторым и третьим миром / Росен Джагалов. – М.: Новое литературное обозрение, 2025. – (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»).

Мог бы третий мир возникнуть без второго? Возможно, но он выглядел бы иначе. Книга Росена Джагалова рассказывает о культурных связях, которые существовали между странами социалистического блока и государствами третьего мира во времена холодной войны. В центре внимания автора – два проекта, претендовавших на представительство третьего мира в литературе и кино: Афро-азиатской ассоциации писателей (1958–1991) и Ташкентского фестиваля кино стран Азии, Африки и Латинской Америки (1968–1988). Их заявленная цель – обретение культурной независимости литературы и кино стран третьего мира от Запада – так и не была достигнута, но эти инициативы создали систему связей, по которым до конца холодной войны циркулировали тексты и фильмы, ставшие в итоге постколониальным каноном. Восстанавливая детали этой истории, книга переворачивает традиционные отношения между советскими и постколониальными исследованиями: автор показывает, как сама эта теория и связанная с ней культура были во многом сформированы под влиянием советского интернационализма. Росен Джагалов – доцент Нью-Йоркского университета.

На обложке: Первая конференция афро-азиатских писателей. Ташкент, 1958. Wikimedia Commons / Punjabson.

ISBN 978-5-4448-2890-8

© Rossen Djagalov, 2025

© Т. Пирусская, перевод с английского, 2025

© И. Дик, дизайн обложки, 2025

© ООО «Новое литературное обозрение», 2025

Эта книга родилась пятнадцать лет назад во время работы в архиве Союза писателей СССР, когда я впервые наткнулся на имена ведущих постколониальных писателей и мыслителей, которые посещали СССР, переводились там и взаимодействовали с советской культурой в эпоху холодной войны. На основе этого материала я прочитал доклад о пересечении советской и постколониальной литературы в рабочей группе Йельского университета1 по глобализации и культуре, чья поддержка позволила мне развить его в главу моей диссертации. Мои научные руководители, Майкл Деннинг и покойная Катерина Кларк, были первыми читателями моей работы: эта книга не появилась бы без их мудрости и щедрости. Мне также повезло, что кафедра сравнительного литературоведения в Йеле, где я в то время учился, отходила от деконструкции и экспериментировала с моделями мировой литературы (и кино), что создало благоприятную интеллектуальную среду для формирования основных идей этой книги. Еще больше мне повезло там с однокурсниками: Яшей Клотцем, Ромой Уткиным, Элис Лавджой, Аннетт Лиенау, Майклом Крамером, Брайс Отес, Раисой Сиденовой, которые остаются моими друзьями до сих пор. Илья Клигер, который вместе с Томом Кэмпбеллом был моим первым организатором в профсоюзе аспирантов Йельского университета, с тех пор остается моим советником и в политическом, и в интеллектуальном и личном плане, несмотря на все перемещения по земному шару. Том однажды сказал мне, что ни у одного человека не может быть правильных ответов на все вопросы, но сам он как будто делает все, чтобы доказать, что это не так.

Диссертация, которую я защитил, содержала лишь полторы главы будущей книги. Ее путь продолжился в ходе постдокторантской стипендии в Университете Пенсильвании и исследовательского визита в Институт гуманитарных историко-теоретических исследований в Москве, в коллегиальной атмосфере программы литературы и истории Гарвардского университета и кафедры сравнительного литературоведения стамбульского университета Коч, где я преподавал. Книга была завершена в наилучшей из возможных обстановке: на кафедре российских и славянских исследований Нью-Йоркского университета, где я преподаю последние десять лет. На этом последнем этапе нам с рукописью повезло встретить ряд блестящих ученых, которые заинтересовались материалом и помогли ей стать книгой: в первую очередь это Маша Салазкина, которая была ее фактическим соавтором; Галин Тиханов и Кевин Платт, которые придали ей значительную часть интеллектуальной формы; Маргарет Литвин, Моника Попеску и Роберт Янг, которые были не только ее читателями, но и ангелами-хранителями; товарищи из Лефтийста помогли мне осмыслить ее значение; а друзья Мариета Божович, Джесси Лабов, Сюзанна Вейгандт, Лоран Дисард, Моника Ким и многие другие поддерживали меня. Затем Ричард Рацлафф, редактор в издательстве McGill-Queen’s University Press, довел рукопись до конца, Анна Егорова взялась за составление алфавитного указателя, а Татьяна Пирусская не только перевела оригинал на русский, но и существенно улучшила его.