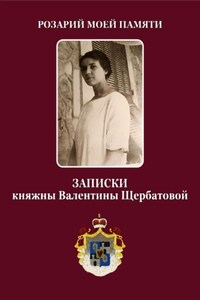

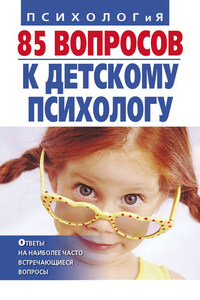

Княжна Валентина Щербатова перед венчанием, Флоренция, 10 июня 1923 года

Княжна Валентина Сергеевна Щербатова (1898–1985), в замужестве Володимерова, писала публикуемые нами заметки в Риме в середине 1970-х годов.

Родившись в Москве, она бежала со своей Родины, охваченной Гражданской войной, во Францию, венчалась в Италии, во Флоренции, затем снова жила во Франции, скиталась, вслед за семьей, по Европе, обеим Америкам и даже Африке.

В 1970-е годы ее жизненный маршрут подходил к концу, и ей казалось важным изложить основные его вехи. Возможно, на воспоминания ее настроила и вся обстановка последнего жилья: Валентина Сергеевна напоследок поселилась в доме русской церкви в Риме, на via Palestro. В 1920-е годы эмигрантский приход переделал палаццо, принадлежавший первоначально Чернышевым: на нижнем этаже устроили большой церковный зал (этим занимался архитектор князь В. Волконский), а другие два этажа отвели под квартиры. В одной жил настоятель, другие сдавали. Но не всем, а только прихожанам.

В церковном зале разместили утварь посольского храма, который в прошлом перемещался с одного адреса на другой, вслед за самим императорским посольством в Риме. В различных уголках палаццо нашли свое место бюсты последней царской семьи, русские пейзажи, портреты благодетелей. Это был воистину уголок старой России, даже с ее запахами – не только церковного ладана, но и борща, блинов, душистого чая.

Мемуаристка пишет, что ей очень повезло: «Ко мне на помощь пришли Вышние силы, и мне улыбнулась удача: в палаццо на улице Палестре, где находится наша церковь, только что освободилась маленькая квартирка, которую я сразу взяла». Ей необыкновенно нравилось и соседство храма, буквально за стеной, и царивший тут особый русский дух.

Полагаем, что он вдохновлял ее, как и полагается духу, при написании воспоминаний. Излагала же она их, как подобает русской аристократке, по-французски.

Для кого же писала Валентина Сергеевна публикуемые нами страницы? Как это обычно делается, в первую очередь – для семьи, для детей и внуков. И тут расчет оказался точным: внуки сберегли рукопись. Более того, одна из внучек, Александра (в обиходе Ася), написанный по-французски текст перевела на итальянский и опубликовала свой перевод в форме самиздата. Внуки называли Валентину Сергеевну «Babù», с ударением на последний слог (явно усеченное от русского «бабушка») и это семейное прозвание попало в титул публикации Александры: «Бабу была гранд-дамой»[1].

Другая внучка, Ирина Сергеевна Володимерова, в замужестве Марони, жительница Рима, сохранила, кроме мемуаров «Babù», также и семейные фотографии. При подготовке нашей книги мы пользовались именно ее домашним архивом, за что выражаем ей искреннюю благодарность.

Однако княжна Валентина писала не только для членов своей семьи. Более того, думается, что по большому счету она писала не для них, а для своих соотечественников, компатриотов.

В самом деле, любовь к Родине – красная нить ее повествования, она проходит через эпизоды Первой мировой и Гражданской войн, через послереволюционное Русское зарубежье, через церковную жизнь. Православная Церковь при этом становится ипостасью утраченной Родины – обратите внимание на воодушевление эмигрантов, строивших, вместе с Валентиной, храм в Аргентине.

Именно к соотечественнику обращено послание автора в кратком предисловии: «Любезный читатель, этот рассказ – о жизни русской княжны, прожитой в основном вне России». Думаем, что мемуаристка полагала, что ее «любезный читатель», как и она, будет пребывать вне России – тогда, в середине 1970-х годов советский строй представлялся монолитным, вечным. Ей не было суждено увидеть падение этого строя и триумфальное возвращение эмигрантской литературы на Родину…