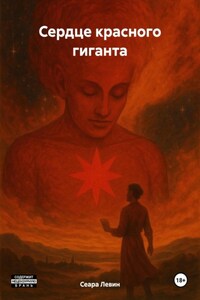

Верным будет сказать, что эта книга не столько о любви, сколько есть любовь. Честным будет сказать, что эта любовь была убита. Не умышленно, но по трусости, глупости, по отсутствию понятия чести и честности. Любовь, которую вы найдете на этих страницах, была грубо использована и предана, у нее не было шанса выжить. Но ее смерть дала жизнь этой книге, поскольку, пока любовь была жива, книга не могла быть закончена. Теперь же автор отдает ее читателям в качестве лекарственного яда, в качестве вакцины с ослабленным штаммом смертельной заразы.

Рассказы сборника писались в разные годы и претерпевали минимальные изменения, чтобы сохранить в себе то настроение и те чувства, которыми было наполнено сердце Красного гиганта в момент, когда буквы складывались в слова, а слова – в историю. Каждый из них начинался с надеждой на возможность счастливого финала, но, в конце концов, подчинял себе автора и становился тенью неизбежного будущего.

Больше половины «Сердца» отведено неотправленным письмам – словам, что просились наружу, но не были сказаны, отчаянным мольбам, надеждам. Не рассчитанные на ответ, эти письма лишены лжи и двуличия, из них сложился измождающий своей откровенностью эпистолярный роман. Правдивая история смертной любви, рассказанная самим сердцем. Красного гиганта.

Этому сердцу потребовалась вся его смелость, чтобы предстать безоружным и обнаженным и рассказать о пережитом без тропов и штампов, в разбитых драматургических арках и нарушенных законах повествования. С той же смелостью оно приветствует своего читателя.

Я не спрашивал, больно ли ей, я знал ответ, и я знал, что это ложь. Я знал, что два дня назад, когда за ужином она вдруг побледнела, она взяла скальпель и, лежа в ванной, вырезала из себя еще один осколок шрапнели, зажав в зубах ремень. Я все это знал, и меня раздражало ее упрямое «мне не больно» в то время, как дом провонял этой болью насквозь.

Спирт, формалин, табак и таблетки. А на вкус она – кофе.

Кушетка в полтора метра шириной – слишком узкая для того, чтобы спать порознь. И мы по умолчанию спали рядом. Сухие, чужие, холодные.

Всегда было холодно. От потолка, от стен, от окон, от пола, отовсюду тянуло холодом. Единственный источник тепла – человек, лежащий прямо перед тобой. Я не помню, как первый раз обнял ее. Обхватил поперек тела, нырнул рукой под задравшуюся рубашку в попытке согреть ладони и притянул вплотную к себе. Живое, а не машинное, тепло дышало, тепло было мягким, шероховатым, тепло было рядом. Тепло сонно перевернулось, ткнулось носом мне в шею и обняло такими же холодными руками.

По ночам я читал ее пальцами. Я наизусть знал карту ее шрамов, я представлял, что это острова, и я живу на одном из них – на том, который между ребер, прямо под левой грудью.

На моем острове было вечное лето, я жил в бунгале и поедал моллюсков, смотрел ночью, как падают звезды, и растворялся в теплом, как молоко, море. А под моими пальцами билось чужое упрямое сердце.

А утром она вставала. Готовила кофе и уходила. И день наполнялся запахом спирта и боли, я с раздражением втягивал дым, морщился, чувствуя вонь формалина, и даже думал, что не вернусь домой к ночи. Но вечером после смены ноги сами несли меня к дому, где пахло спиртом и формалином, где была нелюбимая женщина с болью, кушетка полтора метра и остров – осколок шрапнели меж ее ребер.

* * *

Бесконечная война каждый год пожирала все больше и больше новобранцев, и женщины, обезумев от алчности и иллюзии, что их не выселят из казенных квартир, если они прочнее врастут в них корнями, каждый год исправно рожали войне новых детей.

Их забирали у матерей в семилетнем возрасте и больше не возвращали. Армия длинною в жизнь – училище, где обучали убивать, спасать и работать. Каждый год из них полчищами выпускали форматированных бойцов, заводских стахановцев, военных врачей. Для них война длилась всю жизнь, и в войне был весь ее смысл. Родиться, чтобы умереть, забрав с собой как можно больше вражеских жизней.