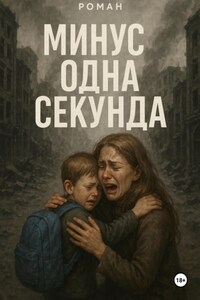

Дом, где пряталось солнце

(памяти Харитон Елизаветы)

Минская область, 1942 год

Елизавета никогда не считала себя героем. Каждый день начинался одинаково: топить печь, унять страх в груди, укрыть хлеб от холода и детей – от войны. Домик стоял на краю деревни, как будто сам пытался спрятаться от мира.

В тот январский вечер, когда метель стучала в ставни, кто-то постучал и в дверь.

Она открыла – и в полумраке увидела мальчика. Тонкий, как прутик. Глаза – как ночь без звезд. Он ничего не сказал, только смотрел.

– Ты откуда, сынок? – спросила она.

– Оттуда, – показал рукой в сторону Минска. – Там… гетто. Меня звали Давид.

Она не спрашивала, как он сбежал. Не уточняла, есть ли кто-то ещё. Просто впустила. Тихо, почти беззвучно. Как впускают в дом зиму, только чтобы согреть.

Дом стал тайной.

Муж Елизаветы, Петр, был на фронте. Остались двое маленьких детей, сестра и брат, и страх. Прятать еврейского ребёнка – значит подписать себе приговор. Но Давид был теперь частью её дома, как хлеб на столе или шаль на спинке стула.

Она научилась шептать его имя, только когда все спали.

Поначалу он не разговаривал. Ни с ней, ни с детьми. Он ел молча. Смотрел в пол. А если кто-то резко поднимал голос – даже в игре – он вздрагивал и сжимался в комок. Как будто его звали обратно – туда, где небо пахло гарью и стены кричали.

Он спал в чулане, завернувшись в старую армейскую шинель. Каждую ночь он просыпался – не от звуков, а от их отсутствия. Молчание казалось ему подозрительным. Там, в гетто, тишина всегда предвещала выстрелы.

Елизавета иногда слышала, как он во сне зовёт кого-то – «мама… Абба…»

Она никогда не спрашивала, где его семья. Слишком многое уже было сказано теми, кто не вернулся.

Каждое утро начиналось одинаково: он ждал, пока проснутся все. Потом выходил, аккуратно складывал своё одеяло, клал его в угол и шёл к печке. Молча. Без просьб. Без ожиданий. Он как будто боялся «занимать место» в доме. В мире.

Он выучил, как скрипит каждая доска. Знал, какие окна можно случайно зацепить, какие звуки слышны на улице.

Он научился говорить жестами, глазами. Иногда его взгляд говорил громче слов: «Можно?», «Простите», «Я уйду, если мешаю».

Он боялся даже радости.

Однажды девочка Надя протянула ему яблоко. Он взял – с нерешительностью, будто это капкан. И не ел. Целый день держал в руках. Только вечером, когда все легли, он отнёс яблоко к своему углу, сел и стал медленно грызть. Как будто учился вкусу – с осторожностью, с недоверием.

– Почему ты ешь в темноте? – спросила однажды Елизавета.

Он пожал плечами.

– В темноте… не видно, что это настоящее. Так не страшно, если исчезнет.

Иногда он пел.

Шёпотом. Почти не вслух. Старинные еврейские напевы. Их слова он помнил не полностью, но мелодия жила в нём, как дыхание.

Однажды Елизавета проснулась среди ночи от тихого: «Шема Исраэль…»

Она слушала и не мешала. Он будто пел не для Бога – а чтобы не забыть, кто он есть.

Он боялся зеркала.

Елизавета заметила это не сразу. Но каждый раз, когда он проходил мимо, он отворачивался.

– Тебе не нравится, как ты выглядишь?

– Я не уверен, что я ещё есть, – ответил он однажды. – Там, в отражении, может быть кто-то другой.

Но день за днём он начал дышать.

Он подкармливал кур. Подбрасывал хворост. Смотрел, как Надя лепит человечков из глины. И в какой-то момент – засмеялся. Невпопад. Громко. Неуклюже.

И сам испугался. Сразу затих.

Елизавета подошла, положила руку ему на плечо и тихо сказала:

– Если смех пришёл – значит, ты жив. А живому здесь всегда найдётся место.

– Он как ангел, – сказала однажды шестилетняя Надя. – Только у него крылья внутри.

Весной 1944 года деревню начали прочёсывать полицаи.