Рассвет не приходил, а сочился сквозь единственную щель в заколоченном окне – мутный, серый, как вода в канаве. Первым делом, раньше мысли, раньше света, пришла боль. Она сидела в его левой лодыжке ржавым гвоздём, который провернулся с первым же движением. Сегодня она грызла особенно зло, острыми зубьями впиваясь в раздробленную десять лет назад кость. Холод отсыревшей соломы пробирался до самого нутра, и боль от этого делалась липкой, тягучей.

Ратибор застонал, но звук утонул в вони. Хибара пахла его жизнью: кислой брагой, немытым телом, гнилой соломой и чем-то совсем мертвенным из угла, где стояло ведро. Он перевернулся на другой бок, и мир качнулся, заскрипел. Голова раскалывалась от похмелья, тупая, тяжёлая боль стучала в висках, словно дятел-гробовик. Он замер, прислушиваясь. И ощутил. Не звук, а призрачную тяжесть в раздробленной кости, будто молот всё ещё лежал на ней, вдавливая в сустав.

Снова она. Сука. Не отпускает. Холод… до кости. Мысли были короткими, колючими, как занозы. Он не думал о мире, о князе, о богах. Весь его мир сузился до этой избы, до этой боли. И тело требовало лекарства.

Он сел, свесив ноги с лежанки. Стены хибары качнулись, как борта лодки в шторм. Ратибор вцепился пальцами в край лежанки, уставившись в одну точку на полу, пока пол не перестал уходить из-под ног. Когда муть в глазах осела, он увидел своё жилище. На лавке – покрытая серой плесенью корка хлеба. В котелке остыла похлёбка, подёрнутая плёнкой жира. Он проигнорировал и то, и другое. Его взгляд, мутный и тяжёлый, искал только одно. Жбан в углу.

Он потянулся к нему. Рука дрожала мелкой, постыдной дрожью. Пальцы сомкнулись на грубой, холодной глине. Он поднёс жбан к губам. Глоток обжёг горло, мутная вонь ударила в нос. Это было и лекарство, и яд. Он не пил. Он глушил боль, глушил мысли, глушил тот самый хруст, что звучал в его голове. Нутро пронзил холод. Дурнота схлынула, принося короткое, обманчивое оцепенение. Он пил долго, жадно, давясь, пока дрожь в руках не унялась.

Так. Лучше. Ненадолго. Он отставил жбан. В голове прояснилось ровно настолько, чтобы родилось презрение к себе. Беспомощный, жалкий. На полке у стены, среди всякого хлама, лежал старый отцовский нож. Рукоять, обмотанная грязной тряпкой, казалась укором. Он собирался починить её вчера. Найти кусок кожи, выварить, обтянуть как следует. Но потом принёс брагу. И всё. Как всегда.

Даже это не можешь. Мысль была спокойной, мёртвой. Он уже давно перестал злиться на себя. Осталась только усталость. Он смотрел на нож, и в памяти всплыло другое. Не отец. А руки Мироша, его побратима, ловко чинящие сбрую перед тем самым боем. Мирош всегда мог починить что угодно. А он, Ратибор, мог только ломать. Людей. Судьбы. Себя. Он отвёл взгляд.

Стук копыт. Ратибор замер, превратившись в слух. Не ленивый цокот крестьянской клячи, тащившей воз с хворостом – ровный, уверенный, неторопливый шаг. Звук сытой, ухоженной строевой лошади. Звук подкованных копыт по утоптанной, грязной земле. Звук порядка. Звук власти. Всего, что он ненавидел каждой своей сломанной костью.

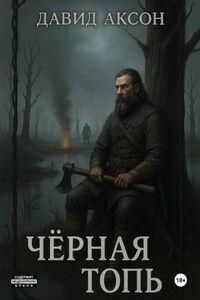

Бой? Защита? Мысли не было. Тело ответило прежде мысли. Недрогнувшая рука потянулась к стене, где в полумраке чернел силуэт боевого топора. Пальцы легли на знакомое, отполированное потом и кровью древко. Ощущение было таким же привычным, как дыхание. Холодное, твёрдое, настоящее. Единственное, что в его мире ещё имело смысл. Внутри ничего не шевельнулось – ни страха, ни ярости. Только глухое, тяжёлое раздражение, как от камня в сапоге. Кто-то пришёл испачкать его болото. Кто-то пришёл нарушить его медленное, тихое гниение.

Княжьи. Сука. Чего им надо в этой дыре?