Пролог. Сосуд.

Он вернулся в город, но не так, как возвращаются домой. Не с облегчением, не с надеждой. Он вернулся, как возвращается в мир человек, переболевший чумой – чужой, изолированный, с пустыми глазами и чем-то внутри, что никогда уже не исчезнет.

Город принял его, как принимает всё: равнодушно. Машины ехали, не замечая, что он больше не человек. Люди шли мимо, не зная, что он уже не совсем с ними. Он шёл среди них, в старой куртке, с рюкзаком, который казался легче – потому что тяжелела его душа. Он был жив, но только по виду.

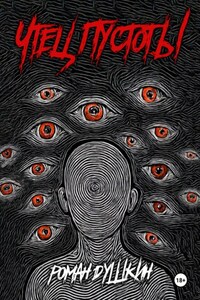

Иногда он ловил своё отражение в витринах – и не узнавал. Там было нечто. Оно дышало в такт с ним, но чуть иначе. Оно смотрело через него, а не изнутри. Иногда он моргал – а отражение нет.

Он жил урывками. Спал в съёмной квартире. Не говорил по телефону. Не встречался с друзьями. Он ел, потому что тело требовало. Но вкус исчез. Он пил воду, но ощущал во рту вкус воска. Он принимал душ, но чувствовал, как по коже ползут тонкие, чёрные нитки.

Он пытался не вспоминать, но забыть не мог. Всё, что было в Кожевниках, осталось с ним – как запах, как боль, как нечто приживлённое. Он даже знал где. Правый бок. Чуть ниже рёбер. Иногда ныло, иногда – пульсировало, особенно когда он молчал слишком долго.

Проклятие требовало выхода. Слова рвались наружу. Не как исповедь. Как голод.

"Ты должен говорить", – шептал голос Дарьи внутри. – "Ты – сосуд. Молчащий сосуд трескается".

Он пытался сопротивляться. Писал на бумаге, чтобы не говорить. Жёг эти записи. Кричал в подушку. Бил кулаками по стене, пока не трескались костяшки. Всё – напрасно.

Шёпот не умолкал.

Он заходил в кофейни, в бары, в книжные лавки. Он выбирал тех, кто был один, кто казался уставшим или забытым. Он садился рядом. И начинал говорить. Без прелюдий. Без фильтров. Без предупреждения.

Они сначала удивлялись. Потом – слушали. Всегда. Всегда дослушивали до конца. Никто не перебивал. Никто не смеялся. Потому что он рассказывал не как рассказчик. А как жрец. Как свидетель. Как гробовщик, выкладывающий косточки.

Он говорил – и чувствовал, как в груди становится легче. Будто выпил яд, который прижился, и теперь гонит его наружу с дыханием. Только вместо крови – чужая жизнь.

Потом уходил. Не оборачивался. Не следил. Но знал – это работает. Уже не он был главным. Он был лишь рупором. Он стал узлом, через который текла она. Дарья. Ведьма. Ритуал. Имя не имело значения. Она была жива. В нём. В их глазах. В их снах.

Первая умерла быстро. Девушка-бариста. С веснушками, весёлым голосом и слишком открытым сердцем. Он рассказал ей всё. И она слушала, затаив дыхание. В её глазах, таких живых и жизнерадостных, было любопытство. В её зрачках поселилась тень. В них отражалось что-то чужое, нечто древнее и злое. Она закончила смену и вышла на улицу. Городской шум казался ей далёким, а люди – безмолвными тенями. В голове у неё звучал голос, но это был не её голос. Это был голос Дарьи. Она прошла несколько кварталов, и вдруг остановилась, словно кто-то схватил её за руку. Перед ней, на проезжей части, в воздухе висело черное густое облако, которое, казалось, слушало её. Она видела слепых кошек с окровавленными языками, которые проглотили слова Алексея, которые он сказал ей. Она увидела себя в витрине магазина, но это была не она. Это был отражение слушателя с пустыми глазами. Она больше не могла сопротивляться. Голос Дарьи звал её, и она сделала шаг вперед.

На секунду ей показалось, что она летит. Потом – глухой удар, скрежет металла и боль. Она упала под колеса грузовика. В последний момент её глаза, теперь совсем пустые, увидели, как из её уха вылезла чёрная нить. Алексей узнал её. Та же, что он тянул из себя в Кожевниках. Та, что была частью заговора. Часть её души осталась в асфальте. Другая – унеслась по нитке, как по каналу. Она была не просто мертва. Она была поглощена. Она была первой жертвой.