Поэт измышляет миражи —

Обманщик, правдивый до слез,

Настолько, что вымыслит даже

И боль, если больно всерьез.

Но те, кто листает наследье,

Почувствуют в час тишины

Не две эти боли, а третью,

Которой они лишены.

И так, остановки не зная

И голос рассудка глуша,

Игрушка кружит заводная,

А все говорят – душа.

Автопсихография. Фернандо Пессоа[1].

Пер. А. Гелескула

Хотя рассказанные в этой книге истории отчасти навеяны реальными событиями, в основном они являются плодом моей фантазии. И если кто-то узнает себя в одном из персонажей, это будет его личный выбор, сделанный на свой страх и риск. Это книга не о ком-то конкретном, а скорее обо всех нас и, конечно же, об авторе, нарисовавшем свой забавный и отчаянный автопортрет. По правде сказать, слишком уж надеяться не стоит, но и слишком уж отчаиваться тоже. Нужно понимать, что мир несовершенен и мы тоже.

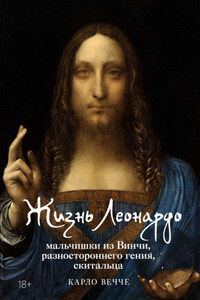

Несколько дней назад мой приятель-галерист, поедая одну тартинку за другой, поделился со мной грустной новостью. Ни на минуту не забывая о харизме и плюясь смесью спритца и арахиса, наш оракул изрек: «Знаешь, галеристы больше не в моде. Возможно, мы зашли слишком далеко», – продолжил он развивать свою туманную гипотезу о том, почему этот вид деятельности впал в немилость. Действительно, после Второй мировой войны галерист очень даже неплохо проводил время как минимум еще лет шестьдесят. Харизматичный вершитель судеб молодых художников в переломную эпоху, арт-дилер пользовался этим, пока мог, то есть пока работал рынок. Убежденный в том, что он судьбоносная фигура, галерист правил бал, как до него это делал куратор, а еще раньше – художественный критик, а если совсем углубиться в прошлое, то и художник эпохи Возрождения. «Теперь же, – сокрушался мой друг, – ситуация поменялась, нас стали избегать. Лучшие из художников смотрят на нас с подозрением, мы стали людьми второго сорта, аутсайдерами, зачумленными». Теперь он, с его рассеянно блуждающим взглядом и неотразимой белой бородой, казался мне уже жертвенным агнцем, ожидающим, когда опустится занесенный над ним невидимый меч истории. В самом деле, если подумать, у него был повод для беспокойства. В последние годы сфера искусства, находясь в глубоком экзистенциальном кризисе, начала испытывать недоверие к рынку, заявлять о необходимости возвращения к сути вещей, к аутентичности и даже к гражданской ответственности. Некоторые вполне достойные идеи, ставшие уже общим местом за пределами сферы искусства, теперь начали циркулировать в ней, как штамм вируса, и сеять хаос в самых слабых умах, то есть среди большинства. Все началось с совершенно искреннего разговора о важности архивов, потом о концепции agency[2], потом об антропоцене, потом о деколонизации, технофашизме и, наконец, об экстрактивизме. Одержимо все это повторяя (патология, которую нейропсихиатры называют эхолалией), кураторы выставок, люди массовой (то есть никакой) культуры, убедили себя, что они наконец окультурились, почти магически, без каких-либо усилий, благодаря лишь божественной интуиции. Испытывая мучительное чувство вины и сведя следование священным этическим принципам к скорбному причитанию, кураторы поверили, что тем самым они вновь обрели моральный капитал, а вместе с ним и право беспрепятственно функционировать еще несколько десятилетий. Просто чудеса самовнушения!

Как бы то ни было, за эту добродушную и в конечном счете безобидную путаницу между вовлеченностью и отстраненностью расплачиваются именно галеристы – так, по крайней мере, считал мой приятель. Слегка задетый сказанным, я не знал, что ему на это ответить, и в итоге решил просто его утешить: «Не переживай, вы тоже, как и мы, кураторы, найдете способ снова вернуть уважение к себе. На складах и в хранилищах все еще полно произведений, которых вы раньше не удостаивали вниманием. Например, работы художниц, которых еще несколько лет назад вы считали просто чьими-то женами. Достаточно лишь порыться в правильных местах – и вы вернетесь к своим обычным путешествиям и вечеринкам». Услышав про такую перспективу, наш оракул, как мне показалось, воспрянул духом и наконец спросил меня: «А ты как? Как твои дела?» – «Да ничего, – ответил я. – Пробую писать, но моя проза так себе, пишу по наитию, левой пяткой».