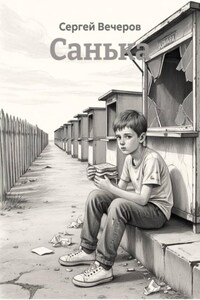

Вы видели глаза брошенных детей? Это не глаза – это омуты, полные слез отчаяния и одиночества. Окружающие, узнав, что дети детдомовские, смотрят на них как на прокаженных. А они дети, простые дети. Они так же, как и все дети, умеют любить, но только в сотни раз сильнее. Слово «мама» для них святое. Ни один ребенок, живущий в семье, не ценит это слово так, как детдомовский. Для них оно как икона. И самое ценное, самое дорогое, дороже всего на свете для этих детей услышать «Я твоя мама». Только этих трех слов хватит, чтобы ребенок полюбил и принял тебя. Сердце детдомовца словно масло, чуть согреешь ласковым словом, коснёшься теплой рукой, и оно тает, обволакивая тебя всей той детской влюбленностью и доверчивостью, которая ему доступна…

Иваново, 1994 Уход из дома

– Не подходи, убью! – кричал Саша, сжимая в дрожащих руках тяжёлую деревянную доску, которую они с матерью ещё утром приготовили для новой полки в кладовке. Его голос срывался, переходя в хриплый, почти звериный рык. Крупные слёзы, неудержимо катившиеся по щекам, оставляли мокрые следы на бледной коже. Всё тело мальчика дрожало – то ли от холода, то ли от ярости, то ли от боли, которую он не мог ни выразить, ни заглушить. Его глаза, обычно тёплые и открытые, теперь горели ненавистью и страхом, словно в них отразилось всё предательство мира.

Мать замерла в нескольких шагах, растерянная и ошеломлённая. Она не могла поверить в происходящее. Как такое могло случиться? Ведь ещё вчера Саша был тем послушным, тихим мальчиком, который безропотно выполнял всё, что она говорила, терпел её раздражение, усталость, вечные упрёки. За последние четыре года он стал почти её продолжением – молчаливой, покорной марионеткой, чьи ниточки она держала в своих руках. И вдруг – это.

Четырнадцатилетний подросток, тянущийся к ласке, теперь стоял перед ней с доской в руках, как с оружием. Его поза была защитной, но в ней чувствовалась и угроза – не физическая, а более глубокая: угроза разрыва, угроза свободы, которой она так боялась.

– Положи доску! Кому сказала?! – выкрикнула она, делая резкий шаг вперёд и пытаясь вернуть себе контроль.

– Не подходи! – Саша резко выставил доску вперёд, словно отгородился ею от матери, от всего, что она олицетворяла. Он отступил, упёршись спиной в дерево полотна двери. Впервые в жизни он не почувствовал жалости к ней. Ни сочувствия, ни страха перед её гневом. Только обиду – глубокую, ледяную, накопившуюся за годы молчания и подавленных чувств. Он понял: она переступила черту. Черту детского доверия и жалости, до этой поры еще как-то удерживающая Сашку.

– Я ненавижу тебя! – вырвалось у него с такой силой, словно эти слова ждали этого момента всю его жизнь.

Он рванул сквозь дверь. Мать бросилась следом, но в дверном проёме уже висела доска – он поставил её поперёк, как баррикаду. На мгновение их взгляды встретились: в её глазах – растерянность и боль, в его – решимость и отчаяние.

– Я больше не вернусь! Никогда не вернусь! – крикнул он и выбежал в ночь.

Морозный мартовский ветер тут же ударил ему в лицо, пронизывая тонкое поношенное пальто, из которого он давно вырос. Нового не было – «не положено», как говорила мать. Снег сыпался с неба мелкой колючей крупой, обжигая кожу. Санька шёл вдоль дороги, не зная куда и зачем. В голове метались обрывки мыслей: «Куда идти? Что делать? Как дальше?» Он чувствовал себя брошенным – хотя сам только что всё бросил. „Почему мне так не везёт? За что мне это наказание? Почему я такой несчастный?“ – шептал он себе под нос, словно искал виноватого даже в собственном горе. Но ответа не было – только ветер, снег и пустота впереди.

![Про … жизнь [sex, sport&rock'n'roll] – часть 3](/uploads/covers/68/68632bdddaea24c4fe655d39d03bcb21bc4e0b61.jpg)