"Свои красивые лица

Я надеваю, как щит..."

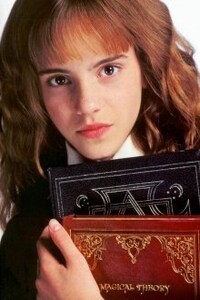

В ночь перед отъездом в Хогвартс Гермионе Грейнджер приснился

противный, муторный сон. Не кошмар, конечно, но хорошего все-таки

мало. Ей снилось, что она бродила по большому городу, полному

людей, и ей очень, очень нужно было хоть с кем-нибудь поговорить,

но никому не было до нее дела. Она заглядывала в лица прохожим,

садилась за чужие столики в кафе и приставала с расспросами к

продавцам в магазинах, но никто из них не хотел перемолвиться с ней

хоть словом. Было холодно, одиноко и очень тоскливо.

Она проснулась за пять минут до звонка будильника, предсказуемо

выставленного на семь утра, и в эти оставшиеся до подъема минуты

пыталась определить причину отвратительного настроения. Вспомнила

свой сон, подумала, фыркнула презрительно и удивленно: неужели

такое действительно бывает?! Встала, помотала головой, вытряхивая

оттуда остатки сна и плохого настроения, и пошла в ванную.

В реальности Гермиона никогда не испытывала недостатка в

общении.

Если бы кто-нибудь со стороны взялся оценить ее жизнь, он,

наверное, сказал бы, что Гермиона одинока: у нее не было близких

подруг, да что там близких — никаких подруг не было. Никто не звал

ее гулять, не приглашал в гости, не звонил ей по вечерам и не

перебрасывался с нею записками в школе на занятиях. Правда,

желающие посидеть с ней за одной партой исправно находились, но

объяснялось это уж точно не личным обаянием, а ее прекрасной

успеваемостью по всем предметам. Гермиона редко кому давала

списывать — и из вредности, и потому, что была убеждена, что каждый

должен уметь делать какие-то элементарные вещи сам, и решение

математических задач и написание контрольных явно входили в этот

комплект «элементарных вещей». Зато иногда, в охотку, она могла

подсказать ход решения, набросать соседу план сочинения или

проверить готовую работу. Это гораздо лучше, чем ничего, и

одноклассники это ценили.

Но дружить с этой чокнутой занудой — да ни за что на свете! Она

же и минуты не могла прожить без демонстрации своей начитанности и

эрудиции. Стоило кому-либо решить из жалости или от нечего делать

пообщаться с ней не только о контрольной или домашнем задании, как

на этого несчастного обрушивался плотный нефильтрованный поток

разной и, как правило, бесполезной информации, и только поспешное

бегство могло спасти его от головной боли. В общем, Грейнджер была

невыносима, все вокруг давно признали это и оставили попытки с ней

подружиться. В конце концов, с занятиями она и без дружбы помочь

могла.

Гермиону это полностью устраивало.

Приняв душ и приведя себя в порядок, Гермиона встала перед

зеркалом, погримасничала немного и начала нацеплять на себя маски,

морально готовясь к сегодняшнему дню. Неуемный энтузиазм — раз; «я

никогда не нарушаю правила» — два; всезнайка — три; командирша —

четыре; ну и, для надежности, «подружитесь со мной хоть

кто-нибудь». Все, теперь никто не останется равнодушным, но дружить

ни один нормальный человек — ах, простите-простите, волшебник! — не

предложит. И хорошо.

На самом деле, Гермиона могла нормально общаться с людьми. Ну,

то есть, она полагала, что смогла бы, если бы попробовала, по

крайней мере, она вполне была в состоянии не говорить непрерывно,

не командовать другими, не самоутверждаться с помощью демонстрации

знаний и не делать тысячу других бестактных вещей. Только вот не

было у нее ни малейшего желания давать кому-либо понять, что она

может быть адекватной, и уж тем более постоянно с кем-то общаться.

Все дело было в том, что люди в большинстве своем Гермиону крайне

раздражали. Особенно дети. Особенно ровесники. Все они были либо

инфантильны, либо тупы, либо и то и другое. Гермиона понимала, что

с точки зрения взрослого человека она, вероятно, ненамного умнее,

чем любой из ее одноклассников, и особого интереса уж точно не

представляет, но в то же время ей порой казалось, что сама она

родилась уже взрослой и рассудительной, куда взрослее не только

детей-ровесников, но и подростков: у нее, с одной стороны, уже были

мозги, а с другой стороны, все еще не было гормональной бури,

мешающей эти мозги использовать.