Она была так стара, что давно потеряла счет времени.

Здесь, в крохотной избушке посреди густого леса, оно давно

перестало течь, как положено, а капало еле-еле, с каждым днем все

более замедляясь.

Одно несомненно: она была куда старше этого мира и все еще

помнила, как однажды все сущее вылупилось из яйца и какая чехарда

началась после.

Позади было многое: восемь мужей и двадцать семь детей, а уж

внуков с правнуками и вовсе не счесть.

Сейчас ее разум угасал, а тело становилось все более дряхлым. Не

хватало сил встать и смахнуть паутину, не хватало желания жить.

Она просто лежала на остывшей печи и ждала, когда все наконец

завершится — безобразная слабая старуха, ни о чем не жалеющая.

Умирать было довольно скучно, и ее терпение истончалось.

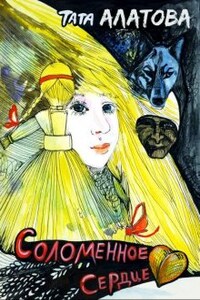

Маленькая соломенная кукла тихо напевала ей колыбельные, ей

вторила вьюга за тонкими стенами, а вой волков звучал

похоронно.

И грохот распахнувшейся двери показался громовым.

Ненужным.

Лишним.

Кряхтя и морщась, она повернула голову, чтобы увидеть незваного

гостя.

Он тоже умирал, какое совпадение.

Кровь струилась по его лицу и телу, пахло волками и

отчаянием.

Шаг, другой — и человек рухнул прямо посреди ее избушки, лицом

вниз, страшные раны на спине, изорванная в лоскуты одежда.

Она давно научилась смирению и сейчас не собиралась роптать.

Заставила себя сесть, откинула назад серые грязные космы,

спустила худые ноги на пол.

Прошаркала валенками, безотчетно сжимая в руках соломенную

куколку, которая все напевала и напевала, ибо ничего другого не

умела.

Склонилась над человеком, с трудом перевернула его, протерла

соломой лицо, смывая кровь.

Совсем еще мальчик.

Тот, кто заберет последние крохи ее сил, прощальный подарок

судьбы — наконец-то она сможет покинуть этот мир.

И, склонившись над бесчувственным телом, безобразная старуха

нежно поцеловала гостя в лоб, отдавая ему все, что у нее

осталось.

Авось и выживет.

***

Пот древней старухи, кровь молодого мужчины, слюна волков и

солома: так я пришла в этот мир.

Прежде у меня был только голос. Сейчас у меня появилось тело —

большое, человеческое, плотное, нелепое. Я не умела им

пользоваться, я не знала, как оно работает.

Сделала шаг — упала. Подняла руки, посмотрела на них.

У старухи они были дряблые, покрытые морщинами и пятнами. А у

меня — белые, тонкие, гладкие. Волосы падали на лицо — не серые,

как у нее, а соломенные, светлые.

В хижине было холодно, и я впервые поняла, каково это.

Замерзла.

Передвинувшись по полу, стянула с мертвой хозяйки длинную

лохматую телогрейку. Закуталась.

Человек лежал рядом. Дышал.

Вот как, значит, выглядят другие лица.

С трудом поднялась.

Нашла в углу немного дров. Руки плохо слушались, разжечь огонь

удалось не сразу. Вспыхнувшее пламя напугало меня: вот что такое

страх.

Закрыла дверь. Волки выли, но я знала, что меня они не

тронут.

Я чувствовала их, а они — меня. Мы были меньше, чем стаей, но

понимали друг друга.

Оглянулась на два тела на полу.

Опустилась перед незнакомцем на колени, положила ладони на

бледное лицо.

Запела колыбельную.

Что я еще умела?

Пять лет спустя

— Поля-Поленька-Полюшка! По-о-о-оле-е-е-енька-а-а-а-а.

Голоса кружились вокруг нее, звали к себе, меняли интонации,

подбирали ту самую, на которую она обязательно отзовется.

Такое уж это было место, Гиблый перевал. Никому не удавалось

удержаться и не шагнуть в пропасть. Никому, кроме нее.

Поля вела грузовую фуру медленно, серпантин был узким, а горы

нависали так низко, что едва не царапали крышу кузова. Привычно

сосредоточившись на дороге, она мурлыкала колыбельные себе под нос,

не особо прислушиваясь к зову духов, которые без устали все

прощупывали и прощупывали ее воспоминания, чтобы найти самого

родного, самого любимого человека и заговорить его голосом. Но все

их попытки были тщетны: за пять лет человеческой жизни Поля так и

не испытала серьезных привязанностей и порой ощущала, что ее сердце

все еще набито соломой.