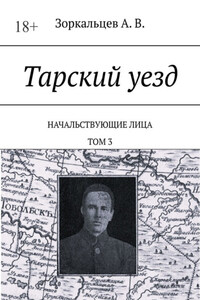

Тарское прииртышье – удивительное место, где переплетаются судьбы народов, торговые пути и исторические эпохи. Эта земля, расположенная на стыке Европы и Азии, стала свидетелем важнейших событий в истории России, местом встречи различных культур и традиций.

С начала XVI века Тара становится ключевым центром торговли с азиатскими государствами. Через этот город проходили торговые пути, связывающие Россию с Бухарой и Ташкентом. Здесь зарождались торговые традиции, формировались экономические связи, которые определили развитие всего региона.

Данная книга представляет собой попытку комплексного исследования экономического и социального развития Тарского прииртышья. Мы проследим, как менялась структура торговли, формировалась финансовая система, развивалось предпринимательство на протяжении нескольких столетий.

Изучение исторического опыта развития этого края позволяет лучше понять механизмы формирования региональной экономики, выявить особенности взаимодействия различных культур и традиций. Это особенно важно в условиях современных процессов глобализации и интеграции.

Основная цель исследования – показать Тарское прииртышье как уникальный историко-культурный феномен, проследить его эволюцию от небольшого поселения до важного экономического центра.

В работе использовались исторические документы, статистические данные, архивные материалы. Особое внимание уделялось анализу первоисточников, что позволяет представить наиболее полную и достоверную картину развития региона.

Эта книга будет интересна как специалистам в области истории и экономики, так и широкому кругу читателей, интересующихся историей родного края и развитием торговых отношений в России.

Уже с начала XVII столетия в Таре сосредоточилась почти вся тогдашняя торговля с Калмыкскими землями, Бухарой и Ташкентом. Азиатские караваны приходили в Тару и для прочного поддержания своих торговых связей, бухарцы, первые из среднеазиатских иноземцев, начали в ней селиться.

9 марта 1606 года по грамоте Царя Дмитрия Ивановича (Лжедмитрия I) Тарскому воеводе князю Силе Ивановичу Гагарину и головам Василию Ивановичу Нелединскому и Беззубу Шишкову было велено собирать десятинную пошлину с торговых и промышленных людей рухлядью, а не деньгами.

В 1626 году была составлена Доимочная книга ясака Тарского уезда. Составлена роспись недоборной ясачной казне Тарского уезда:

«С Аялынской волости доняты было недоплатной ясачной казны противу 312 рублёв 12 алтын. И в то число взято: 3 сорока 26 соболей – цена 67 рублёв 16 алтын 4 деньги, 115 бобров – цена 108 рублёв 12 алтын, 101 ярец – цена 40 рублёв 10 алтын… цена взятых шуб куньих, пупчатых, бельих и прочих, мехов куниц, горностаев и прочих. Всего взято с волости Аялынской на 258 рублей 12 алтын, а недоплатили ясачные люди на 54 рубля. Также собраны недоимки по волостям Коурдакской, Аргацкой [Саргатской] с её деревнями, Отузской и другими. Роспись составляли: 2 служилых людей, 2 таможенных целовальника, 2 русских приезжих торговых людей, 6 торговых бухарцев».

7 апреля 1628 года тарские воеводы писали отписку царю о значительной недоимке, накопившейся на ясачных людях за прошлые годы.

В 1662 году в уезде было дело «Об отставке медных денег», введённых в 1655 году и замене их серебряными деньгами, вследствие массы воровских медных денег, которые делали гости и торговые люди, заведовавшие «монетными дворами», и тем богатели.

Через Такмыкскую слободу проходил торговый караванный путь из Бухарии, который отсюда разделялся на Тару, Тобольск, Ирбит. Всего караванная дорога имела следующие расстояния: Омск-Тара 266 вёрст, Тара-Тобольск 576 вёрст.