Воздух в утреннем лесу был густым и влажным, он пах прелой листвой, грибницей и обещанием близкого дождя. Я вдыхал его полной грудью, и он наполнял меня силой, простой и понятной, как рукоять моего охотничьего ножа, истертая до блеска ладонью. Каждый шорох, каждый скрип ветки был для меня понятным языком, которому меня учил еще отец, а его – его отец. Это был язык Яви, мира плотного, осязаемого, где есть вес у камня и острота у кремня. Я ступал по этому миру уверенно, зная свои тропы, свои приметы, свой Покон – не тот, о котором шепчутся волхвы, глядя на звезды, а свой, малый: не бери у леса лишнего, чти зверя, которого догнал, и всегда возвращайся домой до заката.

Мысли о доме грели лучше любого костра. Милана. Ее имя звучало, как тихий звон ручья. Я видел ее перед внутренним взором – склонившуюся над шитьем, с прядью русых волос, выбившейся из косы. Видел, как она хмурит брови, когда сосредоточена, и как уголки ее губ тут же взлетают вверх, стоит мне войти в избу. И Аленка, дочка наша, солнышко мое кареглазое. Ее смех – это все колокольчики мира, собранные воедино. Перед уходом она вцепилась мне в ногу и не отпускала, смешно надув губы: «Тато, а принеси мне камушек, гладкий-гладкий, как водичка!» Я пообещал. Я всегда держал обещания.

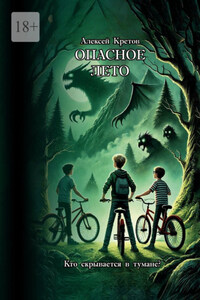

Сегодня лес был странно тих. Птицы, обычно заливавшиеся трелями на все голоса, примолкли. Даже дятел, неутомимый труженик, не стучал свою дробь. Лишь ветер шелестел в вершинах сосен, и этот шелест походил на старческий шепот, предостерегающий и тревожный. Я отмахнулся от дурного предчувствия. Лес – он живой, у него тоже бывает настроение. Может, хмурится перед дождем. Я поправил на плече лук, проверил натяжение тетивы и двинулся дальше, к старому кабаньему лазу у оврага. Мясо в доме подходило к концу, а зима хоть и далеко, но о запасах думать никогда не рано.

Я шел, и мир вокруг меня жил своей обычной, плотной жизнью. Паук сплел свою сеть между двумя ветками орешника, и утренняя роса превратила ее в ожерелье из крохотных жемчужин. Под ногой хрустнула сухая ветка. Из-под куста можжевельника шарахнулся заяц, мелькнув белым подхвостьем. Все было на своих местах, все подчинялось вековечному порядку. Это и было мое счастье, моя вера – в этот порядок, в эту прочность. В то, что солнце встанет утром, что жена дождется вечером, а дочь будет смеяться, перебирая принесенные мной из леса сокровища – гладкие камушки, птичьи перья, причудливые корни.

Кабана я учуял раньше, чем увидел. Тяжелый, мускусный запах ударил в ноздри. Зверь был крупный, секач-одинец, судя по всему. Я замер за толстым стволом дуба, сливаясь с ним, становясь частью дерева, частью леса. Сердце забилось ровно и мощно, гоня по жилам охотничий азарт. Вот он, миг, ради которого я здесь. Поединок, где решает не только сила, но и хитрость, терпение, знание. Я медленно, без единого звука, поднял лук, наложил стрелу. Секач рыл землю клыками у края оврага, выискивая сочные коренья. Огромный, щетинистый, воплощение дикой, первобытной мощи.

Я натянул тетиву, целясь под лопатку. Ветер замер. Мир сузился до кончика моей стрелы и темного бока зверя. Сейчас…

И в этот самый миг земля ушла у меня из-под ног. Не качнулась, не содрогнулась – просто исчезла. Край оврага, подмытый недавними ливнями и изрытый кабаном, обвалился с глухим, утробным вздохом. Я не успел ни вскрикнуть, ни отпрыгнуть. Последнее, что я ощутил в мире Яви – это острая, нестерпимая боль в ноге, зажатой между упавшим стволом старой березы и камнями, и резкий, сокрушительный удар головой о что-то твердое, скрытое в сырой земле.

Тьма, нахлынувшая на меня, была не черной, а багровой, пронизанной вспышками света, похожими на искры от удара кремня о кресало. Боль была всепоглощающей, она была самим миром. А потом… потом она стала стихать. Не уходить, а именно истончаться, словно тающий на солнце лед. Вместе с ней уходила тяжесть тела, холод сырой земли, запах крови и глины.