– Пошла! Пошла, родимая! – Тощий дядька нахлестывал лошаденку. –

Ваньша, ступай, выведи!

Парнишка в мохнатой шапке проворно соскочил с соседнего возка и

метнулся помочь животине: та послушалась, и, угнув шею, потянула

свою поклажу – сундуки, мешки и людишек.

И не сказать, что груз велик – баба, да девка, да пара сундуков,

да мешки с мягкой рухлядью – но в распутицу и такое тяжко, иной раз

неподъемно. По ранней весне да по лесной дороге – завсегда трудно.

Тут и грязи, и снега рыхлого в достатке, а промеж того и крупчатой

наледи под полозьями.

Хочешь, не хочешь, а ехать надо. Вот и шел последний перед

теплом обоз в пяток возков, шел тяжко, неторопко: лошаденки

упирались, люди кутались в одежки, чтоб не зябнуть по лесной

сырости.

– Ваньша, ты иди на задок, – щербатая тётка, что сидела на самом

краю соседнего возка, манила парнишонка. – Вона, кожух на себя

кинь, простынешь. Видал зима-то? Лютая, весну не пускает.

– Вот дурья башка, – хохотнул незлобливо тощий возница. – Была б

теплая, куда б ты уехала? Потонули в грязи и делов-то.

– Ты не потонешь, – отбрехивалась лениво бабёнка. – Чай,

такое-то не тонет.

– Вона как, – хохотал тощий. – И куда ж такая языкастая едет?

Кому докука в дом?

– Брехун, – баба хмыкнула. – К сыну еду. Прошлым месяцем женка

его опросталась четвертым, вот и позвали в подмогу. Он в Сурганово

своим домком живет. И надел немалый, и от Порубежного далече.

– Что далече, это хорошо, – дядька оправил худой пояс на

зипунке. – Место тяжкое. А ведь и там людишки живут.

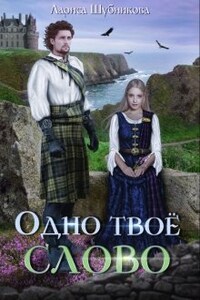

– А почему тяжкое, дяденька? – подала голос пригожая молодая

девица.

– А потому, красавица, – тощий обернулся и заулыбался, глядя на

милаху. – В Порубежном всякий день страшно. То из-за реки напасть,

то сбоку из Гольяново. В крепости почитай все вояки. И бабы, и

старики, и детишки. О мужиках и разговору нет, голову откусят и

прощай белый свет, медовуха и блинки ноздрястые. Ты, никак, в

Порубежное? Почто? Иных мест мало?

– Ты вожжи-то крепче держи, болтун, – осадила говоруна баба со

стылым взором. – Не пугай да и напраслину не возводи. В Порубежное

мы к боярину Норову.

– Да ну-у-у, – мужик сдвинул шапку со лба и смотрел малость

испуганно. – К боярину Вадиму? Силён мужик, слов нет. Уж сколь

годков ворога кромсает. Покамест далее Порубежного никто не

прошмыгнул. Знакомец он тебе? Или родня?

– И не так, и не сяк, – баба отвернулась, потуже стянув концы

теплого платка. – Не видала его досель, а вот позвал к себе на

житье, в дому хозяйствовать.

– О как, – мужик удивился. – Взял и позвал? Боярин Вадим? У него

в крепостице случайного люда нет. Все наперечет и всех по

имени.

– Чего прилип, смола? – злая баба отругивалась. – Мужа моего

покойного он знал. По боярскому сословию знакомство водили на

подворье у князя Бориса.

– Дяденька, а какой он, боярин-то? – девица подалась ближе к

тощему, выспрашивала. – Старый? Лютый? В Шорохово говорили, что

недобрый.

– Как и обсказать не знаю, – вздохнул мужик. – Молодой, а как

старик. Глазюки стылые, лик мертвый. Однова только и видал, как он

улыбкой ощерился, так тому уж года три, не меньше.

– Настасья, сядь ровно, – одернула баба. – Языком не мели, космы

прибери, растрёпа.

– Сейчас, тётенька, сейчас, – Настя принялась убирать кудряшки,

что так не ко времени повылезали из-под теплого плата.

– Стало быть, племянницу в Порубежное везешь? Не жаль девку? –

завздыхал тощий.

– И чего ты выспрашиваешь? Вон на дорогу гляди, чай, не сухота,

увязнем, – ворчала злая тётка.

– Так всю дорогу и молчать? Глянь, вокруг грязи-то, ужель на

такое любоваться? А тут и людей послушать, и самому рассказать.

Чего злобишься? Ай обидел кто? – мужик тоскливо глядел на

ворчунью.

Та никакого ответа не дала, нахохлилась, а вот Настя обняла злую

тётку, прижалась головушкой к ее плечу и зашептала тихонько: